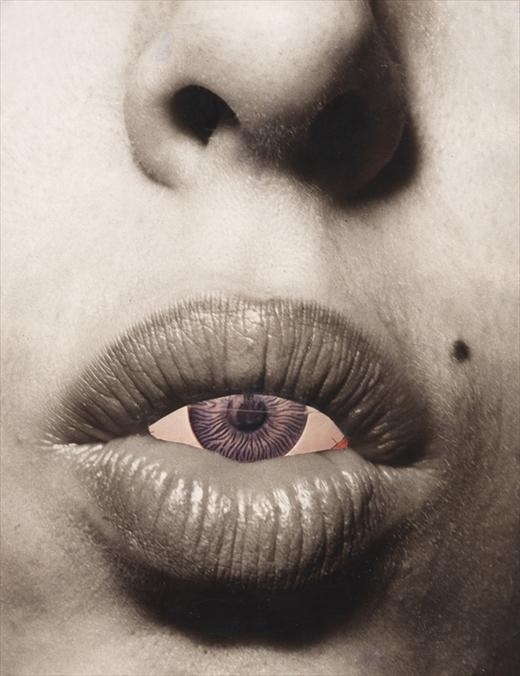

عيْن/ عبد الله البياري

فصلت الحداثة بين الحواس وجعلت العين والأذن الحاستين الإجتماعيتين الأهم، فيما باتت الحواس الأخرى متقوقعة على ذواتها لا تتمثل إلا نفسها، وموقعها في التشكيل الإنساني والثقافوي لا يعدو أن يكون حضورًا على السطح الطافي

>

“من دون الضوء واللون، لا يدرك منظور بواسطة البصر وحده”- الحسن بن الهيثم

|عبد الله البياري|

بحسب ما كُتبت به الثقافة الغربية (الذكر الأبيض)، ظلّ “النظر” “أنبل الحواس” التي يدرك بها الإنسان ذاته وعالمه، وبها يعيد إنتاج تصوّراته عنهما. وباتت تفرض شروطها على العقل أحيانًا كثيرة، فكما قال هيراقليطس: “العين أقوى من الأذن”، ووصف أفلاطون “العين” بأنها “أعظم الملكات البشرية”، وتطوّرت تلك النظرة إلى أن باتت “الأليغوريا” الأدبية سعيًا حثيثًا لمركزية قياسية بصرية (لنأخذ الهوة بين الأدب والسينما مثالًا)، لتنتصر النظرة على الرؤية، وتغدو المعرفة الإنسانية والإدراك متواليات بصرية خاضعة لقوى الإبصار المادية، وليست تجاوزًا، ليست رؤيةً تتسع كلّما ضاق النظر، وهو ما أكّد عليه ابن الهيثم باللون؛ فاللون معنىً متجاوز للنظر، والأخير هو الضوء بتفاصيله الإدراكية المادية.

“العين” هي النموذج البدئي للفلسفة، والمميّز بشأنها أنها لا تمارس النظر فقط، ولكنها تنظر إلى نفسها وتدركها أثناء النظر. جزء كبير من الفلسفة هو “ردّ فعل” بصريّ، “ديالكتيك” بصريّ، نظرة للذات وهي تنظرنا.

“لا بد أننا حين أُرسلنا إلى العالم كما نحن عليه، اضطررنا في البداية للتماثل مع هذه المسألة المتروكة للمصادفة (…) كففنا عن الإندهاش من هذا الشيء بالضبط (الشيء الذي يواجهنا في المرآة). هو الذي يشكل أنا كلٍ منا. ولولا اقتناعنا بأنّ وجهنا يعبّر عن أنانا، لولا هذا الوهم الأولي والأساسي، لما استطعنا الاستمرار في العيش، أو على الأقل الاستمرار في أخذ الحياة على محمل الجدّ.. ولا يكفينا أن نتماثل مع أنفسنا، بل نحتاج إلى تماثل شغوف، مع الحياة والموت. لأننا بهذا الشرط فقط لا نبدو لأنفسنا تنويعات على النموذج البدئي للبشر، بل كائنات تتحلى بجوهر خاص بها لا يمكن تبديله بغيره. لهذا السبب شعرت تلك الشابة المجهولة ليس فقط بالحاجة لرسم صورتها، بل في الوقت ذاته بالحاجة لتُريَ الجميع أنّ هذه الصورة تخفي شيئًا فريدًا تمامًا، ولا يمكن لشيء آخر أن يحلّ محله، لذا فهو يستحقّ القتال من أجله أو حتى الموت دونه”. في هذا المشهد من رواية ميلان كونديرا “الخلود”، نرى كيف أنّ العين هي الحاسّة التي تشكل هذا الحوار الإنسانيّ، حتى وإن بدت في تلك السطور الثورة والتمرّد على “الشيء الذي يواجهنا في المرآة” إلا أنه يحمل مركزية بصرية قوية؛ فالمرآة تمثل متوالية بصرية ذاتية-ذاتية غير منتهية بل ومركزية تنبع من “كما نحن عليه”. تلك القدرية التي تضع العين مركز إدراكنا لأنفسنا والعالم والحياة والموت، جاعلة من حكم العين عمّا تراه وجودًا أو عدمًا ضرورة للـ “تماثل الشغوف مع الحياة والموت”. العين في هذه البنية الأدبية أداة لخلق الذات البدئية وتنويعاتها وتهويماتها، وصولًا للشغف بما تراه “العين” المركزية.

في النهضة الأوروبية (التي أسّست للحداثة فيما بعد) كانت الحواس الإنسانية تتراتب بشكل هيراركي بداية من الأدنى وهو اللمس وصولًا إلى الأعلى/الأسمى وهو النظر، فخلق ذلك التراتب “جسدًا كونيًا/ كوزمولوجي” (تطوّر فيما بعد ليكون في عصر الإعلام السريع إلى الجسد “الميديوي المعولم”)، جسد يراه خبراء الإعلام والصورة جسدًا تشتهيه أجسادنا، بينما هو جسد تشتهيه أعيننا، وتصبو إليه، يحقق حالة من الإشباع البصريّ. النظر كان مرتبطًا بالنار والضوء، والسمع بالرياح، والشمّ بالغازات والأبخرة، والتذوّق بالماء، واللمس كان بالأرض مرتبطًا، ولعلّ هذا ما يفسر –من ضمن العديد من التفاصيل- ما صور الإسبان به أنفسهم على أنهم “أبناء الشمس” عندما استعمروا واستعبدوا ونهبوا أمريكا الوسطى حيث موطن قبائل الإنكا والمايا (من عباد الشمس)، محققين ما تبدّى لهم جسدًا كونيًا بشكل بصريّ كامل لا نقصان فيه، إذ تشتعل صفرة شعر الرأس نارًا، وزرقة العينين ماءً وبياض البشرة سماءً، ليغدو هذا الجسد البصريّ/ الكونيّ/ الكوزمولوجي كافيًا لأن يقتل ويستعبد ويغزو شعوبًا وبلادًا أخرى.

ولا شكّ بأنّ الحداثة قامت بالفصل بين الحواس، وجعلت العين والأذن (السمع والنظر) الحاستين الإجتماعيتين الأهم، فيما باتت الحواس الأخرى/ الباقية متقوقعة على ذواتها لا تتمثل إلا نفسها، وموقعها في التشكيل الإنساني والثقافوي لا يعدو أن يكون حضورًا على السطح الطافي، على عكس العين والأذن اللتين باتتا مشاركتين فاعلتين ومفعولا بهما ثقافويًا، ولننظر إلى سيرورة فن الموسيقى والرقص باعتبارهما فنيْن منفصليْن ومزجيين في آن لحاستي السمع و/أو الإبصار.

تعود بنا الحضارة الإغريقية القديمة إلى أنماط النمذجة البصرية ذات المنشأ البصري إشباعيًا كما في الميثولوجيا والأيقونات، رافعة من شأن الجسد الكوني (أنظر/ي للمقارنة الفارق في أيقونات الحضارة الإغريقية والصينية مثلًا)، فكانت تلك النظرة هي الأساس في بناء المعرفة والحقيقة والواقع، ممّا خلق المزاوجات التالية: النظر/المعرفة، النظر/الوجود، النظر/القوة (السيطرة) والنظر/الأخلاق، جاعلة من النظر سباقًا ومتجاوزًا للقيم الإنسانية المطلقة وحاكمًا عليها، ولنستشهد بهيغل إذ يقول:

“الزنجيّ هو مثال على الإنسان الحيوان، بكلّ ما فيه من همجية وخروج على القانون، وإذا أردنا أن نفهمه علينا أن نضع جانبًا مواقفنا الأوروبية كلها (…) كلّ ما هو غريب في الإنسان نجده في وجوده –الزنجيّ- المباشر، ولا شيء منسجمًا مع الإنسانية نجده في شخصيته”، فما يتقصّده “فيلسوف الروح” ها هنا، يبدو واضحًا بتقليص المسافة بين “منظر” الزنجيّ و”رؤيته” بالمعنى الفكريّ والإنسانيّ الرحب؛ فـ “دونية” الزنجي متحققة بحسب عبارة الحسن بن الهيثم في وجود الزنجيّ المباشر، حال النظر إليه، تحققًا يجعل الحاجة لمساءلة “اللون” (باعتباره الشرط الأساس لتحرير النظر)، بمجرد إلقاء الضوء عليه، لا معنى لها. فكلّ “زنجيّ” -والكلمة ها هنا تستبطن عضويًا اللون- هو بالحتم “إنسان حيوان”، لا ولن يرقى لذلك الإنسان الكوزمولوجيّ/ الكونيّ في صورته البصرية التي يتمثلها جسد هيغل وحضارته المرئية (لعلّ هذا يجيب مثلًا عن تساؤل: لماذا لم نسمع يومًا عن صحون طائرة تزور دول العالم الثالثة وتخطف مواطنين ملوّنين، أم أنهم يهتمون فقط بخطف الإنسان الأرقى وزيارة بلاده، إن كان هناك صحون طائرة؟!).

لم تنجُ العين وسطوتها على العقل وبناء مركزية ثقافية ومعرفية من النقد؛ فالتعميم والتنميط والتوحيد البصريّ قياسيًا هي إحدى ميزات العين فيما تلقيه من ضوء على الأجسام، جاعلة من حضورها هو المعنى وليس الجسم الذي يستبطن في ذاته معناه. لذا، يصفها الفيلسوف الأمريكي دافيد مايكل لافين بأنها “الأكثر توحشًا وتسلطًا”، وأنّ “الرغبة في السيطرة والنزوع للتحكم في النظر قويّ: ففيه –النظر- ميل للإمساك والتثبيت والتنميط والتعميم، ونزوع للحماية والرقابة. ولعلّ هذا مردّه إلى سيطرتها على الثقافة والخطاب الفلسفي –بداية من الكلمة كما سنشير لاحقًا: الكاتب- مؤسّسة بذلك لما يُظن أنه مواءمة وتجهيز للعقلية التقنية لمجتمعنا المعاصر” (أيمكننا “رؤية” مجتمع بدائي من دون “النظر” إلى الميكنة للحكم عليه؟!).

وعليه، فالعين تنتج منظورها لا لذاته ولكن لها، وهو ما يجعل العين مركز الكون، ومنها ينبع “الضوء” إلى الما لانهاية. والعالم المرئيّ يرتب نفسه ومعناه مقابل العين الناظرة تباعًا، كما رتب نفسه –قبلًا- أمام الخالق، وكان ذلك الأخير حينها المركز من العالم، ولكن الفارق أنّ العلاقة بين الخالق والعالم في الأديان التوحيدية -وفي الوثنية الأمر مختلف- علاقة تنتفي فيها الضرورة للتقابل أو التبادل -كما هو الحال مع العين-؛ فالخالق ها هنا هو المركز والطرف في آن، وهو حاضر في كلّ مكان وزمان. ولكن الأمر جدّ مختلف في حالة العين، حيث أنّ العين بالنسبة للمنظور لا يمكن أن تكون إلا في مكان واحد في وقت واحد فقط، وبالتالي فثمة تبادل أو تقابل بين المنظور والعين الناظرة، لا يستقيم أن يكسر حاجز الزمان والمكان كما هو الحال مع الخالق، إلى أن تم إختراع الكاميرا، فبات التناقض أكثر وضوحًا بين التبادلية والمركزية للعين والخالق.

يقول المخرج السينمائي السوفييتي زيغا فيرتوف في مقابلة معه عام 1923 عن الكاميرا:

“أنا عين، عين ميكانيكية، أنان الآلة، أريكم بطريقة لا غيري يراها، أنا حرّة للأبد من انعدام قدرة البشر على الحركة، أنا حركة مستمرّة، أقترب من الأشياء وأبتعد، أزحف تحتها، وأركض بمحاذاة جواد راكض، أسقط وأعلو مع الأجساد. هذا أنا، الآلة، أناور في فوضى الحركة، أسجّل الحركة تلو الحركة، في أكثر تشابكاتها تعقيدًا. حرّة من قيود الزمان والمكان، أنسق وأرتب أيّ وكلّ نقاط هذا الكون، أينما وددت أن يكون وكيفما، بطريقتي أخلق منظورًا جديدًا للعالم، ولذا أنا معرفتكم الجديدة بالعالم”.

ومع ذلك يخبرنا علم الإناسة -الثقافي تحديدًا- أنّ سيطرة العين كانت على حساب سطوة تدريجية حققتها الأذن وصلت في ذروتها، لحضارات تأسّس فيها التواصل والسلوك الاجتماعيّ والفرديّ على حاسة السمع والشمّ واللمس، كاشفة أهمية تلك الحواس في تشكيل الذات المجتمعية وخلق الحيز العام والخاص. يعود بنا والتر أونغ في كتابه عن الشفاهية والكتابية إلى ما وصفه “الانتقال من اللغة المسموعة إلى المكتوبة هو انتقال من الحيز الصوتيّ إلى الحيز المرئيّ”، وقد بدأت الكتابة وما صاحبها من تحوّل الأفكار المقاسة بالأذن إلى تمظهراتها المقاسة بالعين (يدعي أنوغ أنّ الإلياذة كانت أقدر على تشكيل الوعي الذاتي الإغريقي وقتما كانت نشيدًا غير مكتوب)، لتبدأ حقبة “الصلابة/ القسوة غير الإنسانية” وباتت عملية التفكير “حدثية/ Situational” وتخلت عن فكرة “المطلق/ المتجاوز/ Abstract”، خالقة أولى قيود الفكر.

“مع أنّ الكلمة موقعها القول، إلا أنّ الكتابة سجنتها في حقل البصر للأبد. الشخص الكتابيّ لا يمكنه إدراك ما تعنيه الكلمة كاملة للأذن” وبالذات إذا تذكّرنا أنّ أقدم الوثائق المكتوبة تاريخيًا عمرها أقلّ من ثلث عمر أقدم الحضارات الإنسانية، ممّا يجعل ثلثي الفترة الإنسانية الما قبل كتابية سماعية. تاريخيًا بدأ التنامي التدريجي لسطوة العين على الإدراك والقياس بالتوازي مع إدراك “الأنا/ Ego” الغربية، وما صاحب ذلك من فصل بين العالذات والعالم. النظر يفصلنا عن العالم، بينما توحّدنا الحواس الأخرى جميعًا مع غيرنا والعالم، لنقارن فكرة الاستماع لموسيقى شعب أو تذوق طعامه مع فكرة القراءة عنه، أو رؤيته في برنامج وثائقي.

التعبير الجماليّ/ الفنيّ يرتبط بالعالم الما قبل “كلماتي” (نسبة إلى “الكلمة” باعتبارها الوعاء المادي للمعنى، وليس نسبة إلى “الكلام”)، العالم المحسوس عبر الحواس والعاطفة وليس المفهوم عبر البنية الثقافية المعرفية التي يُعبّر عنها بالتمثلات البصرية للكلمات والحروف والخطوط والأجسام (يمكن قراءة أثر ذلك بملاحظة تأثر الأدب والفن بالكتابة، والجغرافيا بالخرائط). ولعلّ الشعر هو الأقدر من الفنون والآداب على استعادة الجمالية الشفاهية/ السماعية في استيعابها للذات والآخر ولو بشكل وقتيّ (من عناصر تذوق الشعر بنيته الإيقاعية الموسيقية)؛ إذ يقول الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار: “الشاعر يقف على عتبة الكينونة”، إلا أنه كذلك وقوف على عتبة اللغة وعتبة الحواس، على عتبة الداخل والخارج، ولكن الفارق ألا فصل بيننا وبين تلك العتبات جميعًا مركزًا وطرفًا، كما هو الحال مع العين التي لا تستوي دون مرآوية العين- المنظور، إذ لا تُعرف العين إلا إذا نظرت، ولا يعرف المنظور إلا إذا نُظر.

وبمنتهى البدائية، لقياس مدى سطوة وتغول العين على ذواتنا وعالمنا وإدراكنا لها ولنا، فلنستحضر أحد أقدم أسئلة التحليل النفسي: ماذا لو أُجبرنا على التنازل عن إحدى حواسنا، فأيها تراها تكون خسارتنا؟