في اللا/تحوّل في الممارسة والخطاب :إشكاليّة الثقافيّ الفلسطينيّ/ إسماعيل ناشف

في هذه الدراسة المعمقة والمختلفة، يتناول د. إسماعيل ناشف المشهد الثقافيّ والمعاني المنبثقة منه، ويتساءل: إن كانت هذه الأحداث مترابطة بما هو أعمق من الظاهر العلنيّ، وإن كانت كذلك، فما هي نوعيّة/ات هذا الترابط أو هذه الترابطات؟

في اللا/تحوّل في الممارسة والخطاب :إشكاليّة الثقافيّ الفلسطينيّ/ إسماعيل ناشف

|إسماعيل ناشف|

..

1. توطئة

يبدو ذلك الجزء من اللحظة بين سماع خبر عن عمليّة استشهاديّة وعقلنتها داخل خطاب ما، بغضّ النظر عن طبيعة موقفه تجاه العمليّة، للعابر في المدينة الفلسطينيّة، كحالة بينيّة من الحركة والزمن الاجتماعيّين. المارّة تحثّ خطاها وتتحرّك بحدّة أكثر، ولكن دون هدف محدّد بالضرورة، الأجساد مشدودة بخيوط غير مرئيّة، الالتفاف بالرأس والرقبة لليمين واليسار يزداد تكرارًا وسرعة، وعلى الوجوه تعلو علامات متناقضة من الصعب قراءتها بأدوات اليوميّ والعاديّ. ولكن سرعان ما ينكسر هذا الجزء من اللحظة بتفاصيل قصّة العمليّة، وبقوّة الخطاب المعقلن، فيفرح البعض، ويحسب آخرون مدى الضرر المتوقّع، وتغضب مجموعة ثالثة معقلِنَةً معارضتها للعمليّات الاستشهاديّة. وفي خضمّ ذلك تتراجع الطاقة البينيّة إلى الما-وراء، تركن في اللاوعي لتحدّد من جديد مميزات هذا الوعي الجمعيّ الذي يميّز المشهد الثقافيّ الآنيّ لدى الفلسطينيّين. من أين تأتي هذه الطاقة الاجتماعيّة “غير المُعَرَّفة”؟ وكيف يمكننا فهم طريقة عملها؟

ممّا لا شكّ فيه أنّ العَقد الأخير من القرن العشرين شهد جملة من الأحداث المتتالية في الساحة الفلسطينيّة بعدّة مستويات، منها السياسيّ ومنها الاجتماعيّ، وذلك الثقافيّ. هذه الأحداث قد تبدو أحيانًا ذات صلة بعضها ببعض، وفي أحيان كثيرة تبدو وكأنّها غير مترابطة بشيء سوى كونها جزءًا من المشهد الفلسطينيّ. فمن جانب، نرى الأحداث السياسيّة المتعاقبة على شاشات التلفاز، من مؤتمر مدريد إلى أوسلو إلى كامب ديفيد وطابا وانتفاضة الأقصى، ومن جانب آخر، هنالك الأحداث غير المبثوثة بوسائل الاتّصال الجماهيريّة ولكنها قد تفوقها أهمّـيّة: صدور ديوان شعريّ، إنشاء منظّمة غير حكوميّة، وإزالة اسم الاستشهاديّ الأخير ليحلّ محلّه الاسم الجديد .

هذه المقالة تتمحور حول المشهد الثقافيّ والمعاني المنبثقة منه، وتسأل: إن كانت هذه الأحداث مترابطة بما هو أعمق من الظاهر العلنيّ، وإن كانت كذلك، فما هي نوعيّة/ات هذا الترابط أو هذه الترابطات؟ إنّ الحالة التي يعيشها الفلسطينيّون هي حالة استعمار-استيطانيّ بامتياز بالرغم من المحاولات المختلفة لتسويغ هذه الحالة كصراع بين قطبين متوازيين ومتساويين بعلاقتهما بالمكان والزمان المتنازع عليهما. من هذا الفهم بإمكاننا استخدام مداخلة فرانز فانون[1] لفهم الأحداث السياسيّة التي عصفت بالمجتمع الفلسطينيّ، وتحديدًا اتّفاق أوسلو. فهنالك برجوازيّة وطنيّة[2] تتحالف مع المستعمر لترسّخ علاقات السيطرة بينها وبين المجتمع الفلسطينيّ[3]، من جهة، وعلاقاتها بالغرب عامّة، من جهة أخرى. ولكن هذا الفهم بحدّ ذاته لا يساعدنا على سبر أغوار المشهد الفلسطينيّ عامّة وإنّما يحصرنا في السياسيّ منه فقط. والأهمّ من ذلك أنّه قد يحجب عنّا مَوْضَعة الحالة الفلسطينيّة في الطور المتأخّر من الكولونياليّة الغربيّة التي اصطُلِح على تسميتها بالعولمة. لذلك يجب أخذ روح مداخلات فانون وفحصها في السياق المتحوّل لطبيعة حركة رأس المال بين ما يمكن تسميته بعهد دولة القوميّة، مقارنة بعهد الشركات العابرة القوميّة، وما تبع ذلك من التحوّلات الأساسيّة على وسائل السيطرة المختلفة، ومفاهيم السيادة، والسيطرة، والمقاومة.[4]

في محاولتنا لتجاوز السياسيّ المُختَزَل والمختزِل سنحاول، من خلال فهم تحليلي نقديّ، رؤية الواقع الفلسطينيّ بتعدّديّة مَناحيه، وتشابك مستويات ومجالات الفعل الاجتماعيّ فيه. من جانب آخر، الثقافة، كأداة تحليل وكمجال للممارسة الاجتماعيّة، ومن حيث هي حركات دلاليّة محدّدة ومشروطة، قد تعطينا إمكانيّات متعدّدة لفحص الباطن، وفرز الأساسيّ عن الثانويّ. الدخول إلى المجتمع من خلال نوافذه الثقافيّة، إذًا، يجب أن يتجاوز الوصفيّ الأوّليّ إلى عميق مكوّنات العمليّة الاجتماعيّة. في هذا السياق سنسأل: هل هنالك حركة دلاليّة مؤسّسة في فضاء المعاني الفلسطينيّ؟ وإن كانت، فما هي مميّزاتها؟ وكيف تفاعلت، بالتحوّل أو بالتكريس، مع الأحداث التي عصفت في المجتمع الفلسطينيّ في السنوات العشر الأخيرة؟

بعد العرض النقديّ لمفهوم الثقافة، سنحاول فحص ثلاثة مشاهد ثقافيّة ميّزت السنوات الأخيرة في فلسطين، علّنا ندخل منها إلى الآليّات المكوِّنة لهذه المرحلة من التاريخ الفلسطينيّ المعاصر. هذه المشاهد هي: العمليّات الاستشهاديّة، والمنظّمات غير الحكوميّة، ونصوص أدبيّة تُعنَى بالسيرة الذاتيّة. هذه المواقع لم يَجْرِ اختيارها عشوائيًّا، وإنّما لشيوعها وحضورها، الطاغي أحيانًا، في المشهد الثقافيّ الفلسطينيّ منذ النصف الثاني لعقد التسعينيّات إلى يومنا هذا. الاستثمار الذي يوظّفه المجتمع في هذه الجوانب يدعو للتساؤل حول موقعها من الأحداث السياسيّة العامّة. كذلك إنّ هذه المواقع ليست ابتكار هذه المرحلة من التاريخ الفلسطينيّ المعاصر، بل لها طبعات سابقة، تراكمت وتفاعلت مع السياق الذي تبلور في بداية عقد التسعينيّات من القرن العشرين .

من الممكن مَوْضَعة اتّفاق أوسلو كتتويج لعمليّة انزياح للتناقضات المكوِّنة للحالة الاستعماريّة في فلسطين. هذا الانزياح، الذي يبدو وكأنّه جاء بواقع فلسطينيّ جديد، تكوّن إلى حد ما بسهولة ”لا تحتمل”، أي إنّ هشاشة المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ، تلك الفجوة بين بلاغته البطوليّة وواقعه المستنزف هزيمة، يدلّ على طبيعة التركيبات والتناقضات في “الوطنيّ ” أكثر ممّا يدلّ على أيّ شيء آخر.[5] فهل حقًّا هنالك الجديد في فضاء المعاني الفلسطينيّ؟ وهل تعكس هذه المواقع الثلاثة عمليّة الانزياح؟ وكيف؟

..

2. في الإديولوجيا والثقافة

اِبتغاءَ تجاوز السياسيّ بالمعنى المباشر، ولإشكاليّة السياسيّ والثقافيّ في السياق الفلسطينيّ،[6] والتي سيجري التطرّق إليها أدناه، سنقوم بهذه المقالة بالدخول من المشهد الثقافيّ الفلسطينيّ، وهذا يتطلّب بداية أن نحاول أن نفهم، بطريقة نقديّة، ما تعنيه الثقافة ودراستها. بداية من المهمّ التنويه أنّ دراسة الثقافة، كما نستخدمها في هذه المقالة، هي فرع من دراسة الإديولوجيا، وليست بديلاً عنها كما تحاول بعض تيّارات الليبراليّة الجديدة في المراكز الأكاديميّة الغربيّة والتابعة لها أن تدّعي وتروّج.[7] الإديولوجيا مفهوم متعدّد الجوانب والاستخدامات، وله تاريخ محدّد في الفكر المعاصر، من الضروريّ أن نقف عليه لتوضيح أيّ نوع من المعاني نقصد به هنا، وكيف بالتالي سيُستخدَم خلال عرض وتحليل الفرع المسمَّى ثقافة. ريموند وليامز يحدّد ثلاثة حقول من المعاني جرى من خلالها استعمال مفهوم الإديولوجيا في التراث الفكري الغربيّ عامّة، والماركسيّ خاصّة.

الصعوبة هي أنّ علينا أن نميّز بين ثلاثة استخدامات شائعة لهذا المفهوم …:

-1 نسق من المعتقدات تميّز طبقة أو مجموعة محدّدة .

-2 نسق من المعتقدات الوهميّة -أفكار زائفة أو وعي زائف- والتي بالإمكان مقارنتها مع معرفة حقيقيّة

أو علميّة .

-3 عمليّة إنتاج المعاني والأفكار بشكل عامّ.[8]

بعد عرض هذه المفاهيم وتوضيحها، يُرجع وليامز هذه الحقول الثلاثة إلى جذورها التاريخيّة من خلال فحص الكيفيّة والسياق اللذين جرى من خلالهما تطبيق هذه المفاهيم؛ إذ يرى أنّه من الممكن دمج الحقل الأوّل بالثاني، ولكن المشكل يكمن في محدوديّة هذا التفسير، وسهولة الانزلاق: في نوع من المثاليّة التي تعطي الإديولوجيا كيانًا مستقلاًّ عن العمليّات المادّيّة الاجتماعيّة المعاشة، أو في اختزال التفكير بربط ميكانيكيّ بين الطبقة والوعي. بناءً على ذلك، يأخذ وليامز الحقل الثالث ويطوّره باتّجاه شموليّة العمليّة الاجتماعيّة ككلّ، بحيث يعطي التمييز الكلاسيكيّ بين المادّة والوعي بعدًا جديدًا. الإديولوجيا هي جزء من عمليّة الإنتاج المادّيّ الاجتماعيّ، الواقعيّة والمعاشة، لا كمنتوج فحسب، وإنّما كقوّة فاعلة داخل هذه العمليّة. بالرغم من ضبابيّة صياغة وليامز، فهذه المداخلة جديرة بالانتباه لعدّة أسباب: أوّلاً، هنالك أفق لتجاوز العلاقات الميكانيكيّة لتفسير ثنائيّة الوعي والمادّة من غير تفضيل أحدهما على الآخر بشكل حتميّ وإنّما ربطهما بسياق تاريخيّ محدّد ومعاش .ثانيًا، ليس ثمّة تفسير “صحيح” لماركس، ولا سيّما أنّ الكتابات الماركسيّة تناولت المفاهيم الثلاثة في سياقات مختلفة ولأغراض متباينة .ثالثًا، مداخلة وليامز تفتح الإمكانيّة، على الأقلّ، للحوار الفكريّ بين تجارب تاريخيّة مختلفة من غير أن تفرض التجربة الأوروبيّة على الآخَر. وذلك أنّ ما يحدّد آليّات الإنتاج وإعادة الإنتاج، برأي وليامز، هو العمليّة المزدوجة والتي تشمل الفرد وظروف العمليّة الاجتماعيّة التي تشمله. تبرز هذه المميّزات عندما يطبّق وليامز مفهومه على اللغة، الفضاء الاجتماعيّ الأنموذج لإنتاج المعاني .

العلامة القابلة للاستعمال- دمج الشكل بالمعنى- هي نتاج عمليّة المخاطبة المستمرة بين أفراد حقيقيين والذين هم في علاقة اجتماعيّة ما متواصلة. “العلامة” هي، بهذا المعنى، إنتاجهم ولكن ليست إنتاجهم السابق كما في المداخلات التي تدعي وجود نسق لغوي معطى دائمًا ومُشيّء . المنتوجات الاتّصالية الحقيقية، أي العلامات القابلة للاستعمال، هي، بالعكس، شواهد حية على عمليّة اجتماعيّة متواصلة التي يولد ويُصاغ بها الأفراد ولكن، بنفس الوقت، يساهمون في صياغتها من جديد في عمليّة متواصلة. هذه هي عمليّة تنشأتهم وجعلهم أفراد بذات اللحظة: الجوانب المترابطة لعمليّة واحدة والتي تم فصلها وتجزئتها من قبل نظريّات “النسق” ونظريّات “التعبير” البديلة.[9]

بهذا التفسير يحاول وليامز أن يرى الوحدة القائمة بين الجوانب المختلفة للعمليّة الاجتماعيّة من غير أن يخسر رؤية وفهم العلاقات المكونة لأجزائها المختلفة والتي مجتمعة تكوّن هذه الوحدة . وهو بهذا يحاول أن يتجاوز الفكر الثنائيّ السائد في أغلب الفكر الاجتماعيّ الغربيّ. ولكن تجاوزه غير مبنيّ على القطيعة مع التيّارات الأخرى بل إنّه -كما نتبيّن من مداخلته هذه- يدمج بين إنجازات نظريّة مختلفة (هي في هذه الحالة :الألسنيّات) وموقفه الأعمّ حول شموليّة العمليّة الاجتماعيّة. هكذا نرى أنّ الإديولوجيا هي جزء من الواقع المتحرّك مادّيًّا وفعل في هذا الواقع .ولكن هذه المداخلة تبقى منقوصة، وبرأيي هذا النقص مقصود من قبل وليامز، حول كيفيّة كون الإديولوجيا جزءًا منتَجًا ومنتِجًا للواقع المعاش. القضيّة هنا تتعلّق بالواقع العينيّ المعاش، حيث إنّ كلّ سياق تاريخيّ بحاجة إلى دراسة قائمة بذاتها. من هنا أهمّـيّة سبر مفهوم الإديولوجيا وتحديد المعنى المقصود منه بشكل أدقّ .

هنالك عدّة محاولات في سياق الفكر العربيّ المعاصر للخوض في مفهوم الإديولوجيا، إلاّ أنّ عبدالله العروي (في كتابه “مفهوم الإديولوجيا”) تميَّزَ عن غيره بدقّة التمييز بين حقول المعاني المختلفة، وبتاريخيّة عرضه للأفكار المختلفة التي رافقت صعود هذا المفهوم.[10] يميّز العروي بين أربعة استعمالات للإديولوجيا في الفكر الغربيّ، ويسوق التاريخ الفكريّ لكلّ استعمال من خلال عرضه لأعمال مفكّرين مختلفين. هذه الاستعمالات تتشابه -إلى حدّ بعيد- مع تصنيفات وليامز، ولكنّها تتجاوزها بدقّتها على التمييز ووضوح الصياغة التعبيريّة. يقول العروي:

يُستعمل المفهوم الأوّل في ميدان المناظرة السياسيّة، ومن الطبيعي حينئذ أن يكتسي بصبغة سلبيّة أو إيجابيّة حسب هُويّة المُستعمِل. يرى المتكلّم أدلوجته الخاصّة عقيدة تعبّر عن الوفاء والتضحية والتسامي، ويرى في أدلوجات الخصوم أقنعة تتستّر وراءها نوايا خفيّة لا واعية يحجبها أصحابها حتّى على أنفسهم لأنّها حقيرة لئيمة.[11]

هذا الاستعمال يوازي مفهوم الوعي الزائف عند وليامز ولكنّه، من وجهة نظر البحث العلميّ النقديّ، يمكّننا من رؤية ميكانيزم عمل الإديولوجيا (أو الأدلوجة -باصطلاح العروي) في هذا الجانب المحدّد منها. ميدان المناظرة السياسيّة هو ظاهر السطح من الحركة الاجتماعيّة ككلّ، وهو على الأغلب -على الأقلّ في الحالة العربيّة عامّة والفلسطينيّة خاصّة- يخفي أكثر ممّا يبدي. ونرى أنّ أغلب المداخلات الفكريّة في هذا الجانب جدّ محدودة، بل وتنسخ الميكانيزم الذي تدرسه. لذلك سيُستثنى هذا الاستعمال من هذه المقالة، وسنحاول الدخول إلى السياسيّ من عميق مكوّناته الاجتماعيّة التاريخيّة، وهنا يأتي الاستعمال الثاني حسب العروي .

أمّا مجال الاستعمال الثاني فهو المجتمع في دور من أدواره التاريخيّة. إنّنا ندرك المجتمع حينئذ ككلّ يتّفق جميع أعضائه في الولاء لقيم مشتركة ويستعملون منطقًا واحدًا. تحدّد الأدلوجة أفكار وأعمال الأفراد والجماعات بكيفيّة خفيّة لا واعية. لكي يصل الباحث إلى رسم معالمها لا بدّ له من تحليل وتأويل أعمال أولئك المعاصرين. إذا درسنا مثلاً أدلوجة الخوارج فإنّنا نبحث في أدلوجة العصر، تلك الأدلوجة التي تحكّمت في أذهانهم وأذهان أعدائهم وجعلتهم يهتمّون بمشكلات محدّدة بين سائر المشكلات الممكنة ويضعون سؤالاً دون باقي الأسئلة ويحاولون الإجابة عنه في إطار مخصوص. ولا سبيل لنا لاستخراج أدلوجتهم إلاّ بتأويل أعمالهم السياسيّة والأدبيّة.[12]

بالرغم من دقّة هذا التعريف، فإنّ العروي لا يتطرّق فيه إلى عدّة جوانب أساسيّة في حركات وآليّات المجتمعات عامّة. أوّلاً، إنّ العروي يأخذ المجتمع كوحدة متجانسة أي هنالك إديولوجيا واحدة في كلّ مجتمع وهي تحرّك، من خلال منطق واحد، أفكارَ وأعمالَ الأفراد والجماعات التي تشكّله. لكن أيّ نظرة أوّليّة لكلّ مجتمع حقيقيّ وملموس ترينا أنّ التنوّع لا التجانس هو السمة الأساسيّة للمجتمعات في أدوارها التاريخيّة المختلفة. قد تتعدّد مصادر هذا التنوّع، وعلى الأغلب، إنّ أشكال التعبير الدلاليّة عنه تعكس وتصوغ علاقات الصراع بين الأنواع الإديولوجيّة المختلفة القائمة في المجتمع العينيّ.[13] ثانيًا، تعريف الإديولوجيا بهذا الشكل يستثني المراحل الانتقاليّة للمجتمع. تلك المراحل التي تأتي بالصراعات المبطّنة إلى مركز الأحداث اليوميّة ليتمّ حلّها أو تحويلها أو انزياحها إلى مجالات مجتمعيّة أخرى. وقد ذهب بعض المفكّرين، مثل ميشيل فوكو وما بعد الحداثيّين وغيرهم، إلى أنّ حالات الانكسار، والانتقاليّة، والتحوّل، والانزياح هي التي تُؤسّس المجتمع على العكس ممّا ذهب إليه الفكر الاجتماعيّ الحداثيّ، الذي يدّعي أنّ الاستمراريّة في المكان والزمان هي أساس المجتمع.[14] من هذا نفهم أنْ لا أدلوجة واحدة في المجتمع بل ثمّة عدّة أدلوجات، وهي في علاقات تناقض وصراع يعبّر عنها الأفراد والجماعات بالأفكار والأعمال. ومن حيث إنّ الفرد والجماعة تتجاذبهما عدّة أدلوجات، إمّا عن طريق التراكم التاريخيّ وَ/أو عن طريق الصراعات الآنيّة في المجتمع الذي يعيشون فيه، السلوك الجنسيّ مثلاً، هذا التجاذب يخلق حالة مستمرّة من التوتّر لدى الفرد والجماعات على حدّ سواء.[15] لذلك فالقول إنّ الإديولوجيا تحدّد الأفكار والأعمال يتطلّب، على الأقلّ، تعديلاً. فمن جانب، نرى أنّ الإديولوجيا غير محصورة في تأثيرها على الأعمال والأفكار، وإنّما تتعدّاها للعواطف والأحاسيس ومن ثَمّ للجسد ذاته،[16] ومن جانب آخر، إنّ الإديولوجيا السائدة والهامشيّة، وعلى الأغلب العلاقات المتبادلة بينهما، تحدّد، بمعنى أنّها تخلق أفقًا يحدّد المعنى أو المعاني والقيم التي تنتج حول هذه الأفكار والأعمال والأحاسيس والعواطف والجسد. فهذه الأخيرة لا تميّز إديولوجيا من دون أخرى إلاّ بالقيم والمعاني التي تُنسب إليها وبشكل تنفيذها، أي أسلوب العمل، والتفكير، والتعبير، عن المشاعر وكيفيّة حضور الجسد في الفضاء الاجتماعيّ. ونحن لا نقصد بالأفق روح العصر بالطرح الكلاسيكيّ لهذا المفهوم. قد يساعدنا في توضيح هذا المفهوم وآليّات عمله الاستعمالان الثالثُ والرابعُ اللذان يطرحهما العروي لمفهوم الإديولوجيا .

الاستعمال الثالث، حسب تصنيف العروي، هو أنّ الإديولوجيا تحدّد موقع الإنسان ككائن داخل الطبيعة العامّة. دراسة هذا المجال من الإديولوجيا تؤدّي بنا إلى تكوين الأسس لنظريّة المعرفة.[17] أمّا الاستعمال الرابع، فهو دمج للمفاهيم الثلاثة السابقة حيث يبحث في العلاقة بين الفكر والإديولوجيا. ويدّعي العروي أنّ هنالك حدودًا موضوعيّة لهذه العلاقة هي “حدود الانتماء إلى أدلوجة سياسيّة، وحدود الدور التاريخيّ الذي يمرّ فيه المجتمع ككلّ، وحدود الإنسان في محيطه الطبيعيّ”.[18] إنّ فهم الإنسان لموقعه داخل الكون، والبنْية الفكريّة العامّة التي تصوغ تجربته داخل هذا الكون، هما اللذان يحدّدان إحداثيّات روح العصر.[19] وبما أنّ هذه المقالة ترمي إلى دراسة مشهد ثقافيّ محدّد، فإنّنا لن نتطرّق على نحوٍ مفصَّل إلى هذين المجالين من الإديولوجيا، بل سيجري التركيز على المجال الإديولوجيّ الذي يدرس المجتمع في دور من أدواره التاريخيّة كما بيّنّا بشكل أوّليّ هنا .

..

3. في مفهوم الثقافة ذاته

ليس من قبيل المصادفة أن تمّ الفصل بين دراسة الثقافة ودراسة الإديولوجيا في تيّارات العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة المختلفة، في المراكز الأكاديمية الغربيّة والعربيّة على السواء .ولتبيان العلاقة العضويّة بينهما وكون الأوّل جزءًا من الثاني، سأعرض المجالات الأساسيّة التي خُصّصت للثقافة في الفترة الحديثة والمعاصرة. أغلب المفكّرين يشيرون إلى مجالات ثلاثة: الثقافة كدراسة الأشكال الحياتيّة للناس، الثقافة هي الفنّ والأدب أو ما يسمَّى ثقافة النخبة، والثقافة كنقد للوضع الاجتماعيّ العامّ.[20] وفي سياق الفكر العربيّ المعاصر، نجد أنّ أغلب الكتابات التي تبحث في الثقافة تتمحور، من جانب، حول قضيّة موقع المثقّفين داخل الحركة الاجتماعيّة ودورهم فيها، ومن جانب آخر، حول العلاقات الإشكاليّة بين الثقافة العربيّة المعاصرة والثقافة الأورو-أمريكية السائدة. المشترك لكلا الاتّجاهين، في الحالة العربيّة، هو الفرضيّات المسبقة التي تنسب للثقافة معانيَ محدّدة من غير طرح التساؤل، بالمستوى المعرفيّ الفكريّ، حول المفهوم نفسه، والقفز مباشرة للبحث والتنظير حول وظائف الثقافة، وعلاقاتها المختلفة مع ثقافات أخرى. ولكن كيما نناقش وظائف الثقافة وعلاقاتها المتشابكة مع ما يسمى خارجها يجب علينا أوّلاً أن نحاول تفكيك البنية الأساسيّة المكوِّنة لهذا المفهوم “الثقافة”.

من خلال هذا العرض لمفهوم الإديولوجيا، والثقافة كجزء محدّد منه، دعونا نحدّد بشكل أدقّ المجال الثقافيّ في دراسة الإديولوجيا، والذي سيجري استخدامه أدناه لفهم هذه المرحلة، أو الدور، من تاريخ المجتمع الفلسطينيّ المعاصر. الثقافة هي ذلك الجزء من الإديولوجيا الذي من خلاله تجري عمليّة إنتاج وإعادة إنتاج المعاني، وهي جزء من الدور الذي يعيشه المجتمع في مرحلة تاريخيّة ما. المرحلة التاريخيّة نعني بها أشكال إنتاج المادّة، أي إنّ المجتمع ينتج نفسه مادّيًّا ويعيد إنتاج نفسه بمستوى المعاني. المجتمع يحوي عدّة إديولوجيات متناقضة ومتصارعة بتشكيلات مختلفة من العلاقات؛ وعليه -بالضرورة- تتعدّد منظومات إنتاج المعاني كجزء من الكلّ المتعدّد. هذه التعدّديّة تخلق توتّرات وتحوّلات وانتقالات وانزياحات ولحظات انكسار ونشوة، لذلك أبدًا لن يكون المجتمع بتعدّديته ساكنًا راكدًا كالماء الآسن. المجتمع يقف، بشقَّيْه الزمانيّ والمكانيّ، فقط في حالة الاندثار الفيزيقيّ. هذه المميّزات الأساس لمنظومات المعاني، كأفق للأفراد الذين يعيشون في مجتمع تاريخيّ، تحفر على شكل علاقات توليديّة /تكوينيّة داخل البناء الذهنيّ لكلّ فرد من أفراد المجتمع العينيّ، والتي من خلالها يجري إنتاج وإعادة إنتاج المعاني في السياقات الاجتماعيّة المختلفة ولكن المحدّدة جدًّا. بيير بورديو يطلق على هذا البناء الذهنيّ المصطلح “Habitus”. يحدّد بورديو ملامح هذا البناء بالشكل الآتي:

البنى المكوّنِة لبيئة من نوع محدّد (مثل الظروف المادّيّة للمعيشة التي تميّز وضعًا طبقيًّا ما) تنتج هابتوس، أنساقًا من القابليّة والاستعدادات مستمرة وقابلة للتطبيق في مجالات مختلفة، بنى مبنيّة قابلة للعمل كأبنية بانية، أي كمبادئ لتوليد وبناء ممارسات وتمثُّلات من الممكن موضوعيًّا أن تكون مُنمِّطَة ونمطيّة من غير أن تكون، بأي شكل، نتاج إطاعة قوانين، وموضوعيًّا تتأقلم مع أهدافها من غير أن تكون ذات وعي موجِّه لهذه الأهداف أو سيطرة على العمليّة الضروريّة للوصول إليها…[21]

هذا المفهوم يرسم منطقة وسط بين البنْية، بمفهوم دو سوسير وتلميذه في العلوم الإنسانيّة ليفي-شتراوس، والممارسة اليوميّة الحياتيّة للأفراد.[22] هذه المنطقة مُنمَّطة وليست عشوائيّة وآنيّة، بل على العكس من ذلك؛ فهي تمتلك صفات البنْية العامّة ولكنّها توليد لها، من جهة، وهي بذاتها مولِّدة للممارسات والتمثّلات المختلفة. الكثير من النقد تطوَّرَ حول هذا المفهوم. يبدو أنّ الأهمّ هو أنّ بورديو في محاولاته لتجاوز الذاتيّة الصِّرفة والموضوعيّة الفظّة للتحليل نَحَتَ مفهومًا هو بالأساس بنْية من الدرجة الثانية من التجريد، أي بعد بنْية ليفي-شتراوس المجرّدة. فالمعضلة الفكريّة بين الفرد والبنْية لم تحلّ بهذه الخطوة بل أصبحت أكثر تعقيدًا .

بالنسبة لسياق هذه المقالة، المهمّ هنا أنّ الإديولوجيا عامّة، والثقافة كجزء محدّد منها، بالمعنى الذي كوّنها أعلاه، ليست عائمة في الفضاء الاجتماعيّ بغير موقع محدّد وإنّما، وهنا تكمن أهمّيّتها لفهم المجتمع في أطواره التاريخيّة المختلفة، تتجلّى بمواقع مختلفة قد يكون أهمّها البناء الذهنيّ للأفراد. أمّا بالنسبة لمداخلة بورديو، فما يثير التساؤل حولها هو عدم حضور عامل الزمن كمحور فعّال، أي إنّ البناء الوسطيّ بين الممارسة والبنْية العامّة لا يتحرّك، وكأنّ الأحداث التاريخيّة ما هي إلاّ حالة توليد منه، ومن ثَمّ فهي لا تنعكس في تركيباته المختلفة. من معاينة أحوال انتقاليّة مختلفة، نستطيع القول إنّ هنالك تقاطعات زمكانيّة لا يمكن للهابتوس إلاّ أن يتحرّك ويتحوّل عبرها، إذ هو مشروط بوجوده “بالبنى المكوِّنة لبيئة من نوع محدّد” كما يقول بورديو، فتحوّل هذه البنى بالضرورة يؤدّي إلى تغييره. هذا من الجانب العامّ، أو علاقة الهابتوس بمحيطه. هنالك أيضًا حركة داخليّة تميّز الهابتوس من كونه عمليّة انبناء مستمرّة في عدّة مجالات حياتيّة. هذه الحركة ليست بميكانيكيّة ولا هي بأحاديّة بل هي -كما وضّحنا سابقًا- تعدّديّة. وبهذا ففيها القدرة الكامنة، على الأقلّ، على التحوّل والانزياح والانتقال. من هنا فإنّ أهمّ ما يميّز الثقافة -كمنظومةٍ لتوليد المعاني مشروطةٍ تاريخيًّا واجتماعيًّا، وتعمل من خلال عمليّة حفرها لدى الأفراد بالمستوى الذهنيّ- هو كونها حركة علاقات دلاليّة. وتبرز في هذا السياق مداخلة عبدالله حمّودي، الباحث المغربيّ، حول ما يسمّيه الخطاطة الأساس في التكوين الثقافيّ التاريخيّ للمجتمع المغربيّ حيث يوضّح لنا كيفيّة تفاعل خطاطة الشيخ/المريد مع سياقات اجتماعيّة مختلفة عبر مراحل تاريخيّة مختلفة، ابتداءً من المراحل الما قبل استعماريّة مرورًا بالاستعمار وما بعده، أي الاستقلال.[23]

سؤال الما، بالضرورة، إذًا، هو سؤال اختزاليّ عند محاولة التطرّق إلى الثقافة/الإديولوجيا، السائدة منها والهامشيّة والمقاوِمة. عند فحص ودراسة الثقافة، فإنّ ثقل المسألة والمساءلة يقع على ما اصطلح على تسميته في العلوم الاجتماعيّة “الكيف” أو” الشكل”. والشكل هو -بالأساس -حركة منمّطة تحدّدها إحداثيّات اجتماعيّة اقتصاديّة، ذات أبعاد في السيرورة الزمنيّة للمجتمع المحدّد، في سياق تاريخيّ محدّد. معنى هذا أنّ هنالك ظروفًا معيشيّة موضوعيّة إلى حدّ ما (تتعلّق بالعائلة والطبقة والجنس وغيره) هي بطبيعتها نتاج تراكم تاريخيّ، تقوم بدور أساسيّ في حفر وتشكيل أدوات ووسائل إنتاج وإعادة إنتاج رمزيّة. من هنا نفهم أنّ الحركة هي علاقة بالمستوى الرمزيّ والدلاليّ، وهذه العلاقة لا تقوم إلاّ كفضاء اجتماعيّ له مميّزات تُحدّد من خلال تفاعل إحداثيّاته التي بدورها لا تكون إلاّ بحسب موقعها داخل هذا الفضاء.[24] وعليه يمكننا النظر إلى الثقافة كمنظومة من العلاقات المنتجة دلاليًّا، أي إنّها لا تحوي المعنى مسبقًا، وهي مشروطة بتناظرها وتشابكها مع العلاقات المنتجة مادّيًّا في زمان ومكان محدّدين. وتحديد الشرط التناظريّ بين الإنتاج المادّيّ وذلك الدلاليّ هو خطوة تحليليّة، من جهة، وجزء من تقسيم العمل في المراحل التاريخيّة المختلفة بين اليدويّ والذهنيّ، من جهة أخرى؛ إذ إنّ الممارسة تؤدّي بنا إلى فهم أعمق لهذه الشرطيّة من العلاقات. البضاعة، بالضرورة، تُنْتَج في ذات اللحظة التاريخيّة التي يتناتج معناها، أو قيمتها الدلاليّة التبادليّة داخل الفضاء الاستهلاكيّ. مفهوم التعاقب، أي الترتيب الزمنيّ بين شكل المادّة وشكل المعنى، مقحم كنتاج لمفهوم الزمن الخطّيّ في ثقافة الحداثة الأوروبيّة ليس أكثر.[25] لذلك يمكننا القول إنّ الواقع المعاش هو وحدة أو كلّ، تتحرّك فيه المادّة والمعنى في حركة واحدة لا تنفصل إلاّ للتحليل، أو تزييف هذا الواقع في خضم الصراعات الاجتماعيّة. ولكن إذا نظرنا إلى شتّى المجتمعات القائمة الآن، أو تلك التي كانت قائمة تاريخيًّا، فإنّ السمة البارزة، كما ذكرنا أعلاه، هي تعدّد أشكال المادّة والمعنى، أي إنّ المجتمعات الحقيقيّة، أي المُعاشة، لا توجد فيها حركة أو علاقة واحدة، وإنّما هنالك تعدّد متدفّق في الزمان والمكان. هذه التعدّديّة تحكمها علاقات قوى تراتبيّة وهيكليّة تنبع من خصوصيّة تاريخيّة ما لهذا المجتمع أو ذاك. والتراتبيّة لا تتحدّد بطريقة الفصل بين الدلالات المختلفة، وإنّما تدمج وتفصل وتستوعب وتقصي بعضًا من العلاقات مقابل علاقات أخرى في معمعان الصراع على السيطرة، ومَرْكزَة القوى في قطب اجتماعيّ واحد. من هنا، يكون التحدّي الفكريّ لدارس مجتمع معين أن يحدّد الحركة الدلاليّة السائدة بعلاقاتها مع الحركات، أو منظومات العلاقات المهمّشة والثانويّة، وكيفيّة إدماج أو إقصاء هذه الأخيرة لفهم ديناميكيّة ثقافة المجتمع المحدّد ككلّ.

..

4. حول الثقافة الفلسطينيّة

من الملاحظ أنّ العَقد الأخير شهد عدة محاولات بحثيّة لدراسة الثقافة الفلسطينيّة، من قبل فلسطينيّين، كوحدة تحليليّة قائمة بذاتها. المنطلقات الاجتماعيّة والنظريّة لهذه المشاريع البحثيّة مختلفة ومتباينة إلاّ أن مجمل هذه الأبحاث يتمحور حول نقد الثقافة، لا حول تثبيتها وإبراز وجودها كما هو حال الأبحاث التي رافقت مرحلة صعود الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة في بداياتها. من الممكن تصنيف هذه الأبحاث إلى ثلاثة تيّارات أساسيّة تتداخل في ما بينها بدرجات متفاوتة حسب موقعها من الثقافة السائدة ومؤسّساتها.التيّار الأوّل هو “البحث الوطنيّ ” الذي ينطلق أساسًا من كون الهُويّة الوطنيّة الفلسطينيّة معطى ثابتًا عبر-تاريخيّ. وهذا النوع من الأبحاث يتميّز بأنه يبحث عن الضائع في خضم التغييرات التاريخيّة، قائلاً أنّ هنالك انحرافًا عن الخطّ الوطنيّ الأساس والذي يتمثّل بالسلطة المؤسّساتيّة، والتي تمثّلت تاريخيًّا بمنظّمة التحرير الفلسطينيّة ووريثتها السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة. والفعل الثقافيّ الجيّد بالنسبة لهذه الأبحاث هو ذلك الذي يعيد إنتاج الخطاب الوطنيّ المشبع بعمليّات الأسطرة لرموز وطنيّة مختلفة. بهذا فوظيفة هذه الأبحاث تكريس علاقات القوى القائمة من خلال إضفاء شرعيّة “علميّة” أو معرفيّة عليها. على سبيل المثال لا الحصر، لنأخذ كتاب زكريّا محمّد “في قضايا الثقافة الفلسطينيّة” (2002). يحاول محمّد أن يشخّص بعضًا من أزمات الثقافة الفلسطينيّة ساعيًا بهذا إلى تحديدها ككلّ. وإذ ينجح في تفصيل أنماط بعض هذه الأزمات، فإنّه يعزو تطوّرها إلى تاريخيّة الصراع الفلسطينيّ الإسرائيليّ، وبهذا يقول لنا إنّ مسار الثقافة مغلق ومتعلّق بصراعات أخرى ذات أولويّة عليها، وهي، الصراعات الأخرى، سياسيّة بالدرجة الأولى. ففي معرض حديثه عن العلاقة بين النصّ الفلسطينيّ والنصّ الصهيونيّ، يقرّ زكريّا بأنّه:

في حقل التاريخ القديم والحديث ودراسة تاريخ الهُويّة، بالذات، يظهر هذا النصّ [الفلسطينيّ] كما لو أنّه تأتأة تنبع من النصّ الصهيونيّ. من أجل هذا يجب أخذ كلّ المسلّمات حول تاريخ فلسطين وتاريخ الهُويّة الفلسطينيّة على محمل الشكّ، دومًا. فهي مسلّمات لا تحمل طابعًا تأسيسيًّا، أي إنّها ليست إنشاءً خاصًّا، بل هي ردّ فعل على النصّ التأسيسيّ الصهيونيّ، إمّا عبر القبول بفرضيّاته، كما هي أو معدَّلة، أو عبر الذهاب في “المعاكسة” التامّة لهذا النصّ. وفي الحالين فهي ظلّ له. وربما سيمضي زمن طويل قبل أن يتخلّص النصّ الفلسطينيّ من هذا التلوّث.[26]

إنّ هذه الفقرة تدلّ على قلق أساسيّ يستحوذ على كاتبها منبعه الخوف من تلويث النقيّ والطاهر، أي الوطنيّ الأصل، حتّى إنّه بدأ يشكّ في كلّ المسلّمات المتداولة، وهذا شيء جيّد على المستوى النقديّ، ولكنّه يبدو كحالة ذعر أكثر ممّا هو حالة نقد. ففي حركة التاريخ، نجد أنّ الأضداد المتصارعة تُعرِّف بعضها على الرغم منها من خلال جدليّات التكوين المختلفة. وحالات الاستعمار الاستيطانيّ ليست بحالة استثنائيّة في هذا المجال على الأقلّ. وبنظرة أكثر شموليّة للمشروع الأوروبيّ الكولونياليّ الحديث، نرى أنّ الهُويّات القوميّة الأوروبيّة المختلفة تشكّلت من خلال صراعات مع قوميّات مجاورة وأخرى بعيدة، وفي حالات غير قليلة جرى خلق الآخر من أجل تسويد “أنا” قوميّة ذات شكل محدّد. اللافت للنظر في مداخلة محمّد أنّه يرى البحث النقديّ مسار العودة إلى الأصل بدلاً من تجاوز المفاهيم الجوهرانيّة، إذ نراه يستغرب مدى قبول الفلسطينيّين لقصّة الصهيونيّة حولهم بالرغم من ملْكيّتهم القصّة الجوهر الأصل .

لكن الغريب هو أن تكون نظريّة “بئيل” عن اختراع الحركة الصهيونيّة للحركة الوطنيّة الفلسطينيّة قد قُبلت في الوسط الثقافيّ الفلسطينيّ حدّ أنّها تحوّلت إلى مسلَّمة. وهذا يدلّ على مدى تلوّث النصّ الفلسطينيّ بالنصّ الصهيونيّ. لقد تلوّث الأوّل حتّى صار يردّد مسلَّمات الثاني، التي تعاكس الواقع والحقيقة معاكَسة تامّة. وهذا يُظهر مدى حاجتنا إلى نقد نصّنا والتمعّن فيه، لكي يصبح نصَّنا حقًّا!![27]

بالرغم من المحاولات المستميتة للإديولوجيات الوطنيّة عامّة، والعربيّة ليست باستثناء، فالتاريخ ليس بأقفاص للحقائق والهُويّات المنفصلة. السؤال المُغَيَّب في مداخلة محمّد: لماذا يتشكّل الفلسطينيّون عبر صراعهم مع المستعمِر الصهيونيّ؟ وكيف يتشكّل هذا الأخير من خلال علاقاته المركّبة، النافية والمُقِرّة في آن، مع الفلسطينيّين؟ هذا من جانب. أمّا بالنسبة للمنهج، أو ما يسمّيه محمّد النقد، فهو غير واضح إلا كسبيل سيؤدّي بنا إلى الحقيقة المغيَّبة، أي شبه سحريّ، من حيث أنّ النقد أداة خلاص من الورطة التي تمرّ بها الثقافة الوطنيّة الفلسطينيّة .من هذا المثال يتّضح لنا في الحقيقة أنّ “البحث الوطنيّ”، بتفاصيله وتحاويره المختلفة، بادّعائه وجود أصلٍ ضائع وبحثه عنه، أصلٍ يثبّت دعائم النظام القائم الذي يدّعي، بلاغةً، أنّه القيّم على “الأصل” والوحيد الذي يمتلك شرعيّة التعبير عنه سياسيًّا .

إنّ الشرخ الأساس في الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة، كحركة وطنيّة، والذي أنتج، إلى حدّ كبير، البحثَ الوطنيّ بشكله الذي فُصّل أعلاه، هذا الشرخ مَكّنَ التيار الثاني في دراسة الثقافة الفلسطينيّة من الصعود إلى واجهة الحدث الثقافيّ والتبلور كقطب معرفيّ بديل. ولكن الذي يميّز هذا التيّار، على عكس التيّار الوطنيّ، هو تحالفه الواعي، أحيانًا، والمنبهر، أحيانًا أخرى، بالمركز الأكاديميّ/السياسيّ الغربيّ بطبعاته “المعولمة”.[28] فالتيّار الوطنيّ ينبثق أساسًا من الأرضيّة التي يقف عليها في المجتمع الفلسطينيّ بكلّ ما تحمله هذه الأرضيّة من إشكاليّات. مرجعيّة التيّار الثاني هي خارج المحلّيّ. فبينما يقول لنا الوطنيّ إنّه يجب البحث عن الأصل الضائع، يأتي التيّار الثاني بمقولة أساسيّة مُفادُها أنّ القائم هو تعبير عن أصل مأزوم، لم يعد ذا صلة بالآنـيّ، وعليه يجب علينا الإطاحة به، وإحلال بديل مكانه يخلّصنا من تبعات الماضي المأزوم .ويتضمّن هذا التيار نوعًا من العدوانيّة تجاه الإرث العربيّ الإسلاميّ بشكل يدعو للتساؤل حول نزاهته الفكريّة وموقفه النقديّ عامّة. ولنطرح مثالاً على ما نقول من خلال عرض المقولة الأساسيّة لكتاب باسم الزبيدي “الثقافة السياسيّة الفلسطينيّة” (2003). يدّعي الزبيدي الآتي :

من القيم والتوجّهات المعزِّزة للسلوك الديموقراطيّ– بالمعنى الليبراليّ على الأقلّ- والتي تجعله أفضل من سواه من أنواع السلوك (السياسيّ) الأخرى، تلك القيم والتوجّهات المكرَّسة للاعتدال، والتسامح، والثقة المتبادلة، والتكيّف، والتعاون، ومبدأ القبول بالحلول الوسط والالتزام بالقوانين الناظمة للعبة الديموقراطيّة. ومن الانعكاسات الإيجابيّة لهذه القيم والتوجّهات أنّها تساهم، عند تبنّيها بالطبع، في إحلال الأساليب البرغماتيّة، وبالتالي، تجنيب السياسة عسف الأديولوجيا في إدارة التباين والاختلاف في المصالح والتطلّعات. فهذه الأساليب تجعل عمليّات المساومة والتقارب والتفاهم أمورًا ممكنة، وذلك من خلال تعديل أهداف وإستراتيجيات القوى المختلفة، الأمر الذي يعني تخفيف مخاطر نشوب صراع يمكن أن يؤدّي إلى تقاطبات حادّة في المجتمع. ويُفهم من ذلك أنّ من شأن رسوخ هذه القيم والتوجّهات التقليل من إمكانيّة ادّعاء أيّة جماعة أنّ لديها الحقّ في احتكار القوّة، أو امتلاك الحقيقة، فيما يتعلّق بالقضايا السياسيّة العامّة [التشديد ليس من الأصل].[29]

إنّ هذا الطرح التفضيليّ المثاليّ لمنظومة القيم المسمّاة ليبراليّة يبدو -في أحسن أحواله- كدعوة أخلاقيّة لنبذ القائم وتسويد قيم أفضل من حيث قدرتها على جعل حياة الناس أفضل. فناهيك عن كون المثاليّة، كتيّار في العلوم الاجتماعيّة وفي الفلسفة السياسيّة، في مركزها الأمّ الغربيّ، قد تعرّضت لشتّى أنواع النقد، من داخل المنظومة المثاليّة ذاتها، ومن نقيضتها المادّيّة وممّن حاولوا التوفيق بينهما، نرى أنّ تفسير غرامشي لدور المفكّر المثاليّ في حال صعود مجموعات اجتماعيّة جديدة يضيء -إلى حدّ بعيد- مداخلة الزبيدي والتيّار الذي يمثّله من الباحثين والباحثات الفلسطينيّين. يرى غرامشي أنّ هنالك مجموعة من المفكّرين تمتاز بكونها تبقى كذلك بالرغم من التغييرات الاجتماعيّة المختلفة التي تعصف بالمجتمع، وتؤدّي إلى صعود طبقات جديدة. في تاريخ المجتمعات الأوروبيّة، كانت هذه الفئة في البداية مؤلّفة من رجال الكنيسة، برتبهم المختلفة، ومن ثَمّ جاء المفكّرون المثاليّون كامتداد لهم [30] .هذا من ناحية الموقع الطبقيّ لهذا التيّار “الليبراليّ الفلسطينيّ” تجاه الحركة الاجتماعيّة العامّة، إذ إنّ أغلب مفكّري هذا التيّار هم من الحقبة (أو حتّى الحقب) السابقة التي شكّلت المجتمع الفلسطينيّ قبل الاحتلال وبعده. وفي المعتاد (وما زال القول لغرامشي)، ترى هذه المجموعة من المفكّرين نفسها كمستقلّة عن العمليّة الاجتماعيّة السياسيّة من منطلق أنّها تمتلك الحقيقة. أمّا بالنسبة لمضمون هذه القيم التي يدعو إليها الزبيدي، فنرى أنّه يضع أفق الديموقراطيّة كسقف أعلى ومن ثَمّ يشتقّ منه القيم الأفضل. فما معنى أن تكون متسامحًا، أو معتدلاً، أو براغماتيًّا، أو أن تقبل بحلول وسطيّة، وغير ذلك، في السياق السياسيّ الاستعماريّ الفلسطينيّ والعربيّ عامّة؟ وهل تنطبق هذه المعايير على العلاقات الداخليّة الفلسطينيّة فقط، أو مع الآخرين من عرب ومستعمرين على اختلاف أزيائهم السياسيّة؟

لا أحد يمتلك الحقيقة، إذ لا حقيقة هنالك بل حركة، أو فعل، بالتاريخ. من هنا نفهم أيضًا أنّ الصراع هو حياة، وليس دائمًا نحو الأفضل الأبويّ/التوحيديّ، بالضرورة، ذلك الذي يقبع خلف الفكر المثاليّ (وإن جزئيًّا). ما تدّعيه القوى الاجتماعيّة التاريخيّة المختلفة هو جزء من صراعها على السيطرة. وفي حالة باسم الزبيدي، والتيّار الذي يمثّله في هذا الكتاب، نراه يقول، بوضوح، التالي :

وفي معرض مناقشة العلاقة بين الثقافة السياسيّة والديموقراطيّة، لا بدّ من تشخيص مستويين من الثقافة السياسيّة هما: ثقافة النخب، وثقافة الجماهير. ويدرك الدارسون، بشكل عامّ، أنّ الديموقراطية تبرز وتستمر في البقاء عندما تبادر بها جماعة صغيرة دعونا نسمّيها النخبة، وتقدّم لها الدعم والمؤازرة المادّيّة والأخلاقيّة.[31]

هنالك عدّة إشكاليّات في هذا الطرح. أوّلاً، من ناحية المنهج نرى أنّ تصنيف الثقافة بثنائيّات متعارضة هو، على الأقلّ، اختزال للواقع المعاش. ثانيًا، الادّعاء أنّ “الدارسين” عامّة يدركون مقولة المؤلّف مغلوط، ولا يتعدّى كونه إستراتيجية خطابيّة لإضفاء شرعيّة علميّة على النصّ. هناك عدّة تيّارات وعدّة مدارس في هذا الخصوص؛ وليس من قبيل الصدفة أنّ المؤلّف لا يضع مراجعَ في هذا السياق. ثالثًا، حصر الفعل التاريخيّ والمبادرة إليه في طبقة أو فئة صغيرة من الناس يكون -في المعتاد- ستارًا معرفيًّا لترسيخ موقع هذه الطبقة، وخصوصًا عند إبراز المادّيّ والأخلاقيّ كمبرّرات للبروز والاستمرار. من هنا، ليس من المفاجئ أن يقول الزبيدي ودون أن ترمش له عين :

ولكونها امتدادًا “العمليّة الاعتياديّة” (habituation) للثقافة السياسيّة للنخبة، فإنّه يصبح بالإمكان القول إنّ الثقافة السياسيّة الجماهيريّة -أو أجزاء منها على الأقلّ- ليست بالمحصّلة سوى تصوّرات وتوجّهات وأنماط من الإدراك لمصالح النخبة المعبَّر عنها بمداها وشكلها الشامل. ولهذا فإنّ الثقافة السياسيّة الجماهيريّة يجب أن لا يُنظر إليها كداعمة أو كمعيقة للديموقراطيّة بقدر ما ينبغي النظر إليها كمجال تُتّخَذ في إطاره مختلف القرارات التي يتأثّر بها كما تؤثّر به.[32]

إنّ هذا الطرح يعطي كامل الفاعليّة والوكالة الاجتماعيّة التاريخيّة للنخب ويُمَوْضِع الجماهير في حالة اللا-فعل، أو اللا-إرادة. ومَوْضَعَة الجماهير في حالة من التبعيّة الطفوليّة لمجال فعل النُّخَب، يمكن وصفه بأنّه أحاديّ (من الناحية الفكريّة) ومغرض (من الناحية السياسيّة لهذا الفكر). فهل غابت عن الزبيدي النظريّات النقديّة والدراسات التي تطرح نماذج

مختلفة من العلاقات بين طبقات أو فئات المجتمع المختلفة، أم إنّه غيّبها لغرض في نفسه؟

إنّ هذا النوع من الفكر يعطي الأولويّة للنخب، أي يدعو إلى صعود النخب ويكرّس الهيكليّات السلطويّة القائمة. وبهذا فهو لا يحلّل الظواهر الثقافيّة المختلفة وإنّما، ومن منطلق إصلاحيّ، يطرح بديلاً هو بمثابة تحوير على ثنائيّة أخلاقيّة تتلخّص حول السيّئ / الجيّد .

قام عادل سمارة بنقد هذا التيّار من منظور حداثيّ، أي من داخل ذات المشروع الحضاريّ الأوروبيّ الذي يعتمده الزبيدي والتيّار الذي يمثّله، ولكن من موقف ماركسيّ قوميّ عروبي.[33] فبعد أن يُمَوْضِع المثقّفَ داخل عمليّة الإنتاج وإعادة الإنتاج الاجتماعيّة، يقسِّم سمارة المثقّفين الفلسطينيّين إلى نوعين: مثقّفي منظّمة التحرير الفلسطينيّة ومثقّفي المنظّمات غير الحكوميّة. فبرأيه إنّ مثقّفي المنظّمة غلب عليهم نمط مثقّف السلطان الذي يطوّع قلمه وقلبه لخدمة الحاكم بينما يتخارج مثقّف المنظّمات غير الحكوميّة ويتحالف، في أحسن أحواله، مع المراكز الأكاديميّة والسياسيّة في الغرب. يسوق سمارة عدّة أمثلة ووقائع لدعم موقفه وتبيان العلاقات التي تحكم إنتاج مثل هذه الأنواع من المثقّفين/ات. في تشخيصه للوضع العامّ للعلاقات بين المراكز السياسيّة وتلك الثقافيّة، في السياق الفلسطينيّ، نرى أنّ سمارة قد قام بوضع المسألة في نصابها، من جهة، ولكنّه لم يتعدَّ في نقده هذا التعريةَ والاتّهام[34] إلى أفقٍ ما يتجاوز الخطابَ الحداثيّ القوميّ الذي يجب أن يخضع هو أيضًا للنقد.

قد تكون كتابات فيصل درّاج حول الثقافة الفلسطينيّة من أهمّ المشاريع الفكريّة المطروحة من حيث الفترة الزمنيّة التي تغطّيها ومن حيث شموليّتها (وقد لا يكون الأمر من قبيل المبالغة إن قلنا: من حيث عمقها التحليليّ أيضًا).[35] فدرّاج، من جهة، حداثيّ بامتياز يبحث عن الانعتاق والتحرّر من خلال التشخيص والتحليل والاتّهام، ومن ثَمّ محاولة فتح آفاق أخرى للممارسة؛ ومن جهة أخرى، ثمّة لديه نوع من الحساسية المرهفة تجاه المأساة الفلسطينيّة خاصّة والعربيّة عامّة قلّما نلاحظها لدى مفكّرين فلسطينيّين آخرين .

منذ عقود عدّة والشهيد يتناتج في المسار الفلسطينيّ، ويتناسل طليقًا فيه، حتّى أصبح الشهيد علاقة يوميّة في الوجود الفلسطينيّ اليوميّ، إذ الثاني يستدعي الأوّل ولا يقف من دونه، كأنّ بينهما تلازمًا يشابه ذاك القائم بين الخصب والمطر. ولأنّ نداء الشهيد ظلّ يحوّم في الفضاء يتيمًا، فقد تحوّلت هالة المفقود إلى سؤال حزين: إلى أين يذهب الشهداء؟ ويذهب الشهيد وتعود منه صورة يلتقطها جدار، يتخفّف من الصورة، لاحقًا، ويعود جدارًا بلا ذاكرة، كما كان.[36]

ليس من الغريب أن يبدأ درّاج كتابه عن الثقافة الفلسطينيّة بالحديث عن الشهيد. فهذه الإشكاليّة تكوّن لبّ الصراع من حيث هي طاحونة نضع بها الجسد الحيّ ليخرج من طرفها الآخر ملصقًا على جدار بكلّ ما في الأمر من سخرية وهشاشة ذاكرة. كيف نفسّر هذه الطاحونة؟ كيف نفسّرها بحيث نتجاوزها، أو نعبرها إلى الإنسانيّ الأفضل؟ يرى درّاج أنّ التوتّر والصراع بين بنْيتين للعلاقات بين الفكر/الثقافة والواقع هما في ذات الوقت يكونان المأزق والحلّ: الوعي التقليديّ/الريفيّ مقابل الوعي الحديث/الصناعيّ. يُمَوْضِع درّاج هاتين البنْيتين كثنائيّة لا يتعايش قطباها بل ينفي أحدهما الآخر. وهو، كحداثيّ، لا يتردّد بإعلان موقفه الرافض للتقليديّ والمؤيّد للحداثيّ. وقبل أن يقوم بتحليل واقع الفكر والثقافة الفلسطينيّين كحالة تقليديّة ريفيّة، يطرح النموذج الحديث كالآتي :

… ينتقل المثقّف من المعرفة إلى مصالح البشر، ويقرأ هذه المصالح ليعيد صياغة المعرفة التي بحوزته، كأن تقدم معرفته مشروط ببحثه عن تقدم اجتماعيّ عام. تتمثل وظيفة المثقّف النقديّ بالكشف عن وجوه وضع إنساني سلبيّ والمقدّمات التي قادت إليه والعراقيل التي تَحُول دون تجاوزه … ويتحقّق هذا الكشف المزدوج بالعودة إلى معطيات الفكر، في استقلالها النسبيّ، وإلى الوقائع العمليّة التي تفصح عن محدوديّة الفكر وتصوّره. ويهدف الفكر المتجدّد إلى تغيير يدرك، نسبيًّا، الوسائل المؤدّية إليه، الأمر الذي يقيم علاقة متجدّدة بين التغيير والتفكير …[37]

هذا المثقّف النموذج هو بحدّ ذاته نتاج لشروط اجتماعيّة تاريخيّة محدّدة، أي المجتمع الصناعيّ الغربيّ، بحيث جَرَتْ مَوْضعته على نقاط التّماسّ المتحرّكة، والتي تكون -على الأغلب- غير مرئيّة، بين الفكر والواقع. درّاج لا يجد في مشروع بحثه سوى بعض النماذج من المثقّفين العرب والفلسطينيّين الذين قاموا بهذه الوظائف التي يمليها نموذج الحداثة. أغلب المثقّفين الفلسطينيّين، برأيه، يتّبعون النمط الثاني من العلاقات بين الفكر والواقع. وهنا يستعين درّاج بمداخلة غرامشي حول الوعي الريفيّ وموقع المثقّف الريفيّ ضمن علاقات الإنتاج والسلطة. في المعتاد، المثقّف في هذا النمط يأتي من طبقة الفلاّحين، ويحصل على مهنة ما من خلال التعليم ليعمل كوسيط بين الأعيان والناس راميًا إلى تسويغ وتكريس سلطة الفئة الأولى على الثانية .

ينظر المثقّف الريفيّ إلى دوره كوسيط بين الجماهير والسلطة، الأمر الذي يجعل من دوره علاقة سياسيّة بامتياز. فالمثقّف ينظّم في هذا الدور علاقات السيطرة والقبول، من وجهة نظر الطبقات المسيطرة؛ فمن لا يملك عليه القبول بسيطرة مَن يملك. وقد يبدو، ظاهريًّا، أنّ الوسيط يمكن أن يكون محايدًا في وساطته؛ غير أنّ عبادة الدولة التي تُلازِم تصوُّرَ المثقّف وتَسكنه، تجعل حياده مستحيلاً، لأنّ غاية المثقّف القصوى هي الاندراج في أجهزة الدولة التي يقدّسها. وبشكل آخر، فإن كانت غاية المثقّف القصوى هي الاندراج في أجهزة الدولة، فذلك لأنّ الدولة تحتلّ في تصوُّره موقع المثقّف الأعظم فيرى ذاته في الدولة، وينظر إلى الدولة كامتداد له.[38]

هذا الشكل من الوعي الريفيّ، وليس الريف بحدّ ذاته، هو الإشكاليّة برأي درّاج من حيث إنّه يؤدّي بالضرورة إلى الثبات والركود من خلال تسويد مصالح فئة محدّدة من الناس على المصالح المجتمعيّة العامّة. أمّا في السياق الفلسطينيّ، فقد عَمِل المثقّف كوسيط بين الزعيم السياسيّ وفئات المجتمع المختلفة بحيث أصبح المثقّف “كاتب سلطان” بالضرورة. وهذه التراتبيّة بتفاعلها مع “قرويّة” المثقّف، برأي درّاج، أدّت إلى استبدال الثقافة الحداثيّة بمتع المدينة، أي بالاستهلاك الكمّيّ ليلبّي التمايز، والملكيّة الخاصّة اللتين تستحوذان على الريفيّ .

الإشكاليّة الأساس في طرح درّاج هي في منهجه الذي يبدأ من نموذج جدّ محدّد إلى درجة عالية من القولبة. هذا القالب، كما ذكرنا أعلاه، هو تاريخيّ؛ والمقصود أنّه لا ينطبق في كلّ زمان ومكان، بل ثمّة ما هو أكثر من ذلك: لقد كان نموذجًا في منشئه الأول، فما بالك عندما يجري استحضاره في أزمنة وأمكنة أخرى؟

أمّا بالنسبة للتحليل الذي يعرضه درّاج لموقع الثقافة والمثقّف داخل المؤسّسة الفلسطينيّة، فممّا لا شكّ فيه أنّه حدّد النواة الأساسيّة لمنظومة العلاقات التي تشكّل التفاعل بين السياسيّ والثقافيّ. في ما يلي، سأطرح -من خلال الاعتماد على المفاهيم النظريّة للإديولوجيا والثقافة ومداخلة درّاج- تصوّرًا عامًّا عن الآليّات والديناميكيّات الدلاليّة في الثقافة الفلسطينيّة عامّة. وبناءً على ذلك، ستكون مناقشة الإشكاليّة التي يتمحور حولها هذا المقال: هل يمكن تحديد شكل دلاليّ سائد في فضاء المعاني الفلسطينيّ المعاصر؟

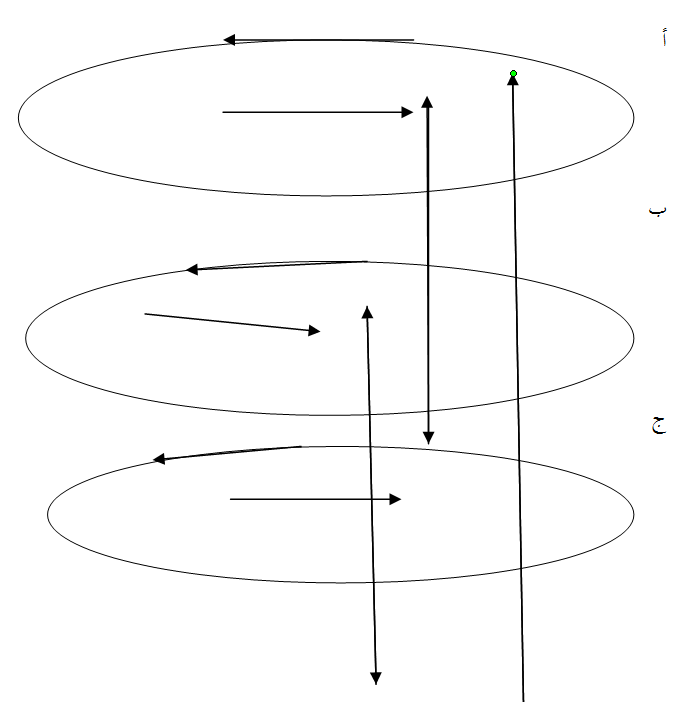

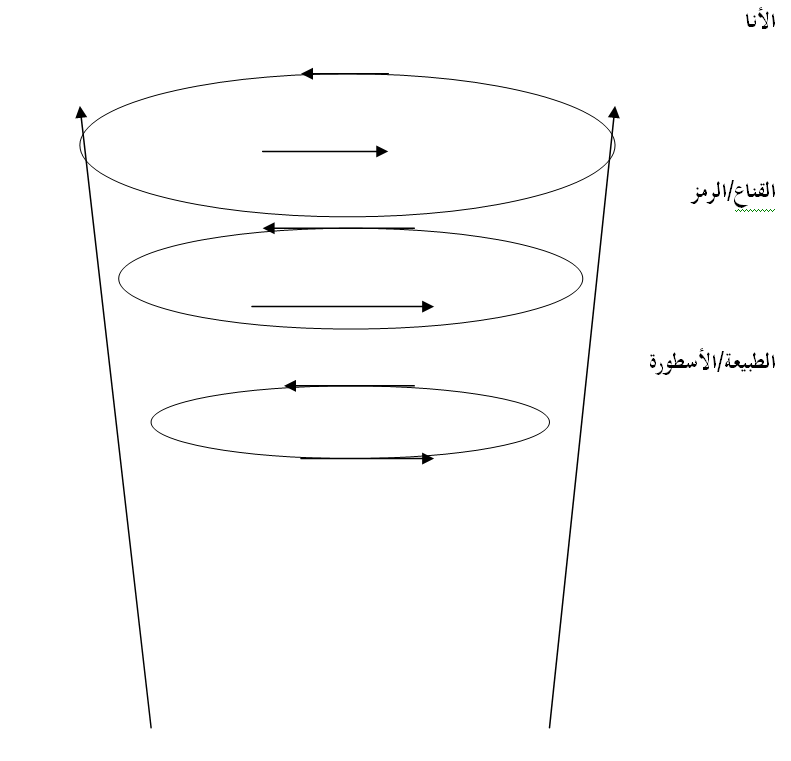

لنبدأ بمثل توضيحيّ. في الخطاب السياسيّ الفلسطينيّ في مرحلة ما قبل انتفاضة الأقصى، نرى أنّ بعض الأطراف الفلسطينيّة كانت تؤيّد أوسلو وبعضها الآخر يرفض ذلك الاتّفاق من حيث مضمونه وشكله، بينما كان هناك فريق ثالث متردّد بين الأمل بأنّ هذا المخرج جدير بالمحاولة، وبين التنازلات المتتالية من الجانب الفلسطينيّ وعدم الاطمئنان للمستعمِر الإسرائيليّ. ولكن إذا حاولنا أن نقوم بتفكيك أسلوب/كيفيّة الممارسة لهذه الأطراف المتعارضة مضمونًا، نجد أنّ الثقافة السياسيّة، من حيث هي أسلوب وكيفيّة ممارسة السلوكيّات وتوليد منظومات المعاني، هي ذاتها لدى مختلف هذه القوى السياسيّة، وهي -في المعتاد- تتّسم بمركز ومحيط تابع له، حيث تتولّد المعاني من خلال حركة لولبيّة للأعلى وللأسفل معًا. يكون المركز/الأعلى (في المعتاد – لا بالضرورة) زعيمًا سياسيًّا ما؛ إذ نرى أنّ هذا النمط يتمظهر في مجالات اجتماعيّة وثقافيّة أخرى وكأنّ هذه الأخيرة لا يمكن أن تكون حاضرة إلاّ من خلال إعادة تشكيل ذاتها حسب النمط السياسيّ المركزيّ للعلاقة الأساس، أي أعلى/أسفل .والأعلى متدرّج لأسفل متدرّج بدوره، حيث تنتج لولبيّة الحركة محدّدة بأربعة اتّجاهات أساسيّة في عمليّة بنائها. فبالإضافة إلى الهابط من الأعلى إلى الأسفل، والصاعد من الأسفل إلى الأعلى، نرى أن هنالك حركة الأعلى الموازي والأسفل الموازي. وهذا يخلق عدّة مستويات من العلاقات

المتداخلة في المستوى الأفقيّ بينما تبقى المستويات العموديّة قائمة بحركتها الدلاليّة الأساس؛ أي إنّ كلّ علوّ هو أسفل لعلوّ آخر، والأسفل هو علوّ لأسفل آخر. ولنوضح هذه الحركة الدلاليّة بالرسم التالي:

هذا النمط من العلاقات يمكننا ملاحظته لدى عدد كبير من الثقافات المختلفة. اللافت للنظر في السياق الفلسطينيّ هو أنّ هذا النمط من الفعل الاجتماعيّ السياسيّ سائد منذ فترات طويلة، أو بالأحرى منذ تكوين الخطاب الفلسطينيّ الوطنيّ الأوّل، أي في نهايات القرن التاسع عشر.[39] مع تصاعد حدّة الصراعات الاستعماريّة، وتلك القائمة بين الفئات الاجتماعيّة الفلسطينيّة المختلفة، بدأ المجال السياسيّ يغلب على سائر مناحي الحياة في المجتمع الفلسطينيّ. والحقيقة أنّنا نقصد بـِ “يغلب” اتّجاهين من العلاقات بين المجال السياسيّ والمجالات الحياتيّة الأخرى .الأوّل هو أنّ كلّ فعل أو ممارسة اجتماعيّة ما تقاس أو تعطى قيمتها من خلال البارومتر السياسيّ السائد. هذه التبعيّة لا تؤدّي بالضرورة إلى تغيير شكل الفعل الاجتماعيّ غير السياسيّ، وإنّما تعطيه قيمته داخل المنظومة القيميّة والأخلاقيّة السائدة .الاتّجاه الثاني من العلاقات بين السياسيّ والمجالات الأخرى هو أنّ هذه الأخيرة تتشكّل بحسب شكل السياسيّ، ومن هذا النوع من التبعيّة تتوالد قيمة الممارسة الاجتماعيّة بغضّ النظر عن المجال الاجتماعيّ المحدّد الذي تقوم وتتفاعل به .أمّا بالنسبة لحركة الهامش، فإنّ هذا الحيّز يكون على الأغلب في الما قبل سياسيّ، أي إنّه، تاريخيًّا، كان معارضة السائد أو الخروج منه وعليه يجريان من خلال الركون إلى ما هو قائم تاريخيًّا في الفضاء الاجتماعيّ الفلسطينيّ. من هنا لم يتطوّر هامش في الما بعد سياسيّ كحركة ذات أبعاد اجتماعيّة تاريخيّة تذكر، وعليه كان النقد أو الخروج يصنَّف- في أغلب الحالات- كنوع من النكوص العموديّ، الرجوع إلى الحالة الأولى، أو النكوص الأفقيّ، حالة الخيانة. من المهمّ هنا رؤية الإمكانيّات الكامنة في الما بعد سياسيّ، إذ يكمن فيه أحد المداخل لتجاوز هذه المرحلة من المراوحة حول الفقدان الذي بدأ يتبلور منذ بداية تسعينيّات القرن العشرين وأصبح الميزة الأساس منذ أحداث أيلول 2000.

قد يكون تحليل فرانز فانون حول العلاقة بين البرجوازيّة الوطنيّة وتحالفها مع المنظومة الاستعماريّة الغربيّة في المراحل المختلفة للعلاقة بين المستعمِر والمستعمَر، قد يكون هذا التحليل مدخلاً جيّدًا لفهم ما جرى في محاولات حلّ/تمويه الصراع بين الفلسطينيّين والإسرائيليين في أوسلو وحواشيها؛ إذ إنّنا نرى بوضوح، وكأنّ الأسود من المارتينيك كان قد وضع السيناريو بنفسه في لحظة من هذيان مستعر، من توالي الأحداث التي أفضت إلى الاتّفاقيات، ومن نصوص المعاهدات وممّا تلاها من أحداث سياسيّة واجتماعيّة، والتي ستشغل بال المؤرّخين بلا شكّ، من هذه ندرك أنّ ما حدث هو عبارة عن إزاحة بؤرة التناقضات الاستعماريّة بين الطرفين إلى فضاءات جديدة/قديمة وليس حلاًّ أو تفكيكًا/بناءً لهذه التناقضات المكوِّنة للشروط التاريخيّة للحالة الاستعماريّة في فلسطين. هذه الإزاحة، أو الانزياح الذي يعطي أهمّـيّة أكبر لمكوّنات بنى هذه التناقضات من مجرّد فعل فرديّ يقوم به هذا الزعيم أو ذاك، وذلك للملاحظة الأساسيّة التي تشير إلى تكرار البنى ومكوّناتها في عدد كبير من الحالات الاستعماريّة الأخرى عبر التاريخ الحديث، يجب مراجعته من عدّة زوايا بعضها لم تتطرّق إليه خطاطة فانون التحليليّة إلا على نحوٍ إصلاحيّ؛ وذلك -في رأيي- لتمركزه داخل المنظومة الوطنيّة من غير أن يحاول رؤية شرطها وحدودها التاريخيّة، أي إنّ الإديولوجيا الوطنيّة في نهاية المطاف ليست أكثر من منتوج تاريخيّ حيث سيزول بزوال شروط إنتاجه.[40] ومن أهمّ هذه المداخل، التي يحاول هذا المقال تمحيصها وتفكيكها، حركةُ الدلالات في الفضاء الفلسطينيّ في حالة انزياح بؤرة التناقضات المكوِّنة للصراع الاستعماريّ .

حركة الدلالات الـفـانونيّة هي ذات طابع حديث، بمعنى أنّها جزء من التثاقف بين الحداثة الأوروبيّة والثقافات الأبويّة المستعمَرة، حيث تقول لنا إنّ مرور الزمن والفعل الجماعيّ المنظّم داخل هذا الزمن بالضرورة الحتميّة سيؤدّيان إلى تنوير أصحاب الأرض، وبالتالي تطويرهم كجماعة بشريّة ذات كيان سياسيّ مستقلّ حسب نمط دولة القوميّة. هذا المفهوم الخطّيّ للتاريخ هو جزء من التكوين الإيديولوجيّ للجماعة القوميّة، وعليه يجب فحصه ودراسته لا إعادة إنتاجه بالخطاب الفكريّ التحليليّ كما فعل فانون. في سياق الإديولوجيا الوطنيّة الفلسطينيّة التي سادت من خلال منظّمة التحرير ومؤسّساتها، جرى تطبيع هذا البعد، أي تحويله من مشروع بُنِيَ في سياق معيّن إلى جزء من الطبيعة، بمعنى أنّه معطى مسبق لا يتغيّر بمرور الزمن وتعاقب الأحداث. هذا الجانب من الإديولوجيا الوطنيّة اُصطُلِحَ عليه، فلسطينيًّا، بالثوابت الوطنيّة الفلسطينيّة التي من الممكن وصفها بالحدّ الأدنى من القيم والمعايير والأفكار التي كانت تجمع كلّ الفصائل الفلسطينيّة المنضوية تحت منظّمة التحرير بغضّ النظر عن توجّهاتها الفكريّة المعلنة، ومن ثَمّ جمعت أيضًا الحركات الإسلاميّة الفلسطينيّة لاحقًا. من هنا نستطيع القول إنّ هذه الثوابت كانت عبارة عن الصمغ الذي وَحَّد المجتمعَ الفلسطينيّ من خلال تطبيع منظومة مَعانٍ محدّدة تعطي إجابات محدّدة حول الأنا الفلسطينيّة الجمعيّة، أي إنّ هذه الثوابت ليست فعلاً عقلانيًّا بحتًا، بل هي مكوِّنة كذلك لِما يمكن أن نَصِفه بمنظومة توليد المشاعر والعواطف الجمعيّة.[41] هذه المنظومة خلقت آفاقًا ورؤى استقطبت الفلسطينيّين في شتّى أماكن وجودهم، بحيث إنّ حدّة وشموليّة هذا الاستقطاب إن دلّت على شيء، فإنما تدلّ على آليّات الاقتصاد السياسيّ للأنا الجمعيّة للفلسطينيّين. الفلسطينيّ لا يستطيع، على الأقلّ في تلك الفترة التي سبقت أوسلو، أن يكون ما يريد دون أن يحسب معادلة القيم والمعاني التي تحكم الإديولوجيا الوطنيّة. من المهمّ التشديد هنا أنّ هذه العمليّة لم تنشأ دفعة واحدة، بل من خلال تدرُّج تاريخيّ وتحوّلات في الخطاب الوطنيّ منذ بداياته. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو حول العلاقة بين الثوابت الوطنيّة الفلسطينيّة وحركة الدلالات المُؤسِّسة للفضاء الفلسطينيّ، أعلى/أسفل، كما بيّـنّاها سابقًا. الأعلى والأسفل هي مفاهيم بنيويّة ذات مضمون قيمي؛ ومن هذا المنطلق يمكن رؤيتها كجزء من الاقتصاد السياسيّ للمجتمع الفلسطينيّ. العلاقات المتوالدة من كون شخص ما متموضعًا في موقعٍ ما في سلّم التراتبيّة داخل المؤسّسة السياسيّة، أو الاجتماعيّة عامّة، هذه العلاقات تحمل في طيّاتها القيم التي يملكها الشخص، أي قدرته على الربح المادّيّ والرمزيّ في فضاء منمّط جدًّا. الثوابت هي تلك القيم المعطاة مسبقًا ولكنّها لا تُنْتَج إلا بالممارسة داخل المؤسّسة المالكة لوسائل الإنتاج المادّيّة والرمزيّة. هذا التوتّر الناتج من أنّ الثوابت معطى مسبق وأنّها لا تكون اجتماعيًّا بحوزة فرد ما إلاّ من خلال ممارسته لحياته بشكل محدّد، هذا التوتّر لا يميّز سوى الفئات الوسطى في المؤسّسة السياسيّة الفلسطينيّة والتي من المعتاد أن تشمل أصحاب المهن والمثقّفين. أمّا الفئات في المستويات العليا من المؤسّسة، فنرى أنّها تملك حيّز مناورة بين الرمزيّ الدلاليّ والممارسة أكبر بكثير ممّا نتوقّع؛ وذلك لكونها مالكة لهذا الرأسمال الرمزيّ. في المستويات السفلى من هذه التراتبيّة، نرى أنّ قواعد اللعبة بين الممارسة والدلالة تأخذ منحى آخر يختلف عن الوسطى والعليا ، ولكنّه بعلاقة مكوِّنة معهما. هذه الفئة المكوِّنة للمستويات السفلى في التراتبيّة السياسيّة هي أغلب قطاعات المجتمع الفلسطينيّ؛ وعليه فهي -من جهة- محور للصراعات بين النخب، أي من سيستقطب أغلب المجتمع، وهي- في الوقت نفسه- الفئة التي يجب السيطرة عليها وتسخيرها للنخب، من جانب آخر. من الصعب القول إنّ هذه القطاعات من المجتمع الفلسطينيّ تملك وعيًا موحّدًا وإرادة وزمام مبادرة يجمعها في بوتقة عمل جماعيّ موحّد، مقارنة مع الفئات العليا، بل على العكس من ذلك نرى أنّها في الزمن العاديّ، وهنا تجوز رؤية المراحل الأولى من انتفاضة العام 1987 كحالة استثنائيّة جديرة بالدراسة المعمّقة، مبعثرة ومتشرذمة حول ممارساتها المحلّـيّة، من جهة، وعلاقات الولاء والمحاصصة مع الفئات العليا والوسيطة، من جهة أخرى .هذا النمط من الاقتصاد السياسيّ للسياسة الفلسطينيّة، من جانب، والصنميّة التي يتمتّع بها السياسيّ كأحد مجالات الفعل الاجتماعيّ التاريخيّ كما ذكرنا أعلاه، من جانب آخر، هي الإحداثيّات الأساسيّة للعلاقة الأساس المنتجة للفضاء الأيديولوجيّ الوطنيّ الفلسطينيّ. كما قلنا، هذه التشكيلة هي تاريخيّة؛ والمقصود أنّها كانت تتبلور من خلال صراعات داخل المجتمع الفلسطينيّ وصراعات مع المُستعمِر بذات اللحظة. وعندما حُسمت هذه الصراعات آنيًّا في نهاية الستينيّات وبداية السبعينيّات من القرن العشرين، بدأنا نرى أنّ هذا النمط بدأ يسود ويوظّف أنماط المجالات الاجتماعيّة الأخرى لخدمته، إمّا من خلال تحصيلها لقيمتها عن طريق علاقاتها بالسائد، أو من خلال عمليّات تحويل أشكال فعلها الاجتماعيّ على شاكلة السياسيّ السائد. المداخلة التي سنخصِّص بقيّة المقال، ستتمحور حول تفاعلات عمليّة الانزياح مع العلاقة الأساس لحركة الدلالات في بنية السياسيّ الفلسطينيّ التي مثّلت معاهداتُ أوسلو لحظةً مفصليّة في بلورتها.

..

5. الـمَشاهِد

من الممكن ملاحظة الانزياح الذي حصل في أوسلو من خلال عدّة مواقع دلاليّة في الثقافة الفلسطينيّة، إلاّ أنّ بعض هذه المواقع يبدو أكثر تفاعليّة وحساسية لهذه العمليّة من التحوّلات. هنالك ثلاثة مواقع تبدو لنا أساسيّة في عمليّة التحوّل لكونها كانت تأخذ شكلاً محدّدًا في الثقافة الفلسطينيّة منذ العام 1967، على الأقلّ، ولغاية بداية التسعينيّات حيث بدأت بوادر التحوّلات في تمظهراتها الثقافيّة تأخذ بعدًا ملموسًا للإنسان الفلسطينيّ، وللمتتبّع لتطوّرات الصراع الاستعماريّ في فلسطين على السواء. الأوّل هو مشهد العمليّات الاستشهاديّة داخل التجمّعات الإسرائيليّة المختلفة. الموقع الثاني هو مشهد المنظّمات غير الحكوميّة الفاعلة داخل فلسطين. والمشهد الثالث هو الإنتاج الأدبيّ في هذه المرحلة من حالة الانزياح. قد يبدو للناظر أنّ هذه المواقع الثقافيّة الاجتماعيّة لا يمتّ بعضها لبعض بصلة سوى كونها أجزاء متفرّقة من الفعل الفلسطينيّ الثقافيّ، والأهمّ من ذلك أنّ هذه المشاهد كانت قائمة منذ فترة طويلة قبل أن تتمّ عمليّة إعادة ترتيب لأوّليّات الصراع الاستعماريّ. إذًا ما الجديد في هذه المشاهد؟ بداية يمكننا القول إنّ العمليّات الاستشهاديّة تبلورت ونضجت؛ والمقصود أنّها أصبحت شكلاً من الفعل الاجتماعيّ المقاوِم، له قوانين ومعايير واضحة للفاعل وللمشاهد على السواء، بحيث يمكن تمحيصها ودراستها وتتبّع سياقاتها ودلالاتها الاجتماعيّة التاريخيّة، أي إنّ حضورها لم يعد يُتأتئ، بل يصيح بأعلى ما يمكنه من صوت في ملهاة/مأساة الفلسطينيّين. أمّا المنظّمات غير الحكوميّة، فنتيجة لعلانيتها وكونها مؤسّسات رسميّة تحاول أن تجسر الهوّة بين السياسيّ والمجتمعيّ، فمن السهل رؤية عمليّة تبلورها وصعود تأثيرها كقنوات وسيطة بين المحلّـيّ والعالميّ، أو بين الوصيّ الأوروبيّ الأمريكيّ والتكنوقراط الذي يمثّله محلّـيًّا. كانت هذه المنظّمات قائمة قبل الانزياح، ولكن حضورها كان في الظل العامّ، أو إنّها كانت تابعة لتنظيمات سياسيّة. استقلال هذه المنظّمات عن المجال السياسيّ التقليديّ في فلسطين هو الذي يميّزها في هذه المرحلة. أمّا بالنسبة للفعل الأدبيّ، فنرى عمليّة مشابهة من الفرز حيث نرى أنّ العودة للذات والتساؤلات حولها تطغى على الشكل والمضمون، ويكفي في هذا السياق أن نستحضر عَرّاب الأدب الفلسطينيّ محمود درويش والمرحلة المتأخّرة من كتاباته .من هذه التطوّرات في المواقع الثلاثة يأتي السؤال عمّا إذا حصل تحوّل أساسيّ في حركة الدلالات المؤسّسة التي جرى تبيانها في القسم السابق من المقال. ولكي نفتح إمكانيّة بحث هذا السؤال بعمق أكبر، دعونا ندخل تفاصيل هذه الـمَشاهِد.

..

5.1 الشهيد في طور الاستشهاد

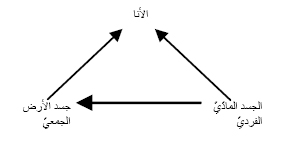

ليس من قبيل المصادفة أن يتحوّل الجسد، الفرديّ والجمعيّ، إلى حلبة الصراع المباشرة في فلسطين، القائمة منها والمشرّدة، كلّما احتدّ الصراع في نمطيّته المتكرّرة. فالمحور الأساسيّ للصراع الاستعماريّ، وكذلك الوطنيّ المشتقّ منه، هو إرادة الجسد الجمعيّ المعبَّر عنها بالإرادة السياسيّة العامّة. ويزداد هذا المحور أهمّـيّة في الاستعمار الاستيطانيّ المبنيّ أساسًا على محو الجمعيّ القائم، وإعادة تشكيل الفضاء المحلّـيّ بما يلائم ماكينة استخلاص فائض الإنتاج المادّيّ والرمزيّ للمستعمِر. فعلى هذا الأخير أن يقوم بتفكيك ما هو قائم مادّيًّا ورمزيًا، على الأغلب بوسائل عنيفة، ولكن ليس بالضرورة لوحدها، ومن ثَمّ يعيد ترتيب الفضاء الاستعماريّ بما يناسب مشروعه. وهذه الميكانيزمات هي تحوير على نمط أساسيّ يميّز المشروع الرأسماليّ عامّة، أي إنّه يميّز التشكيلة الاجتماعيّة الاقتصاديّة المعاصرة بكلّ تفاصيلها التوسّعيّة العنيفة بعدّة مستويات وأبعاد.[42] في السياق الفلسطينيّ، ومنذ أواسط القرن التاسع عشر، تبلورت، بالأساس في أروقة الحكم الإمبراطوريّ البريطانيّ، خطاطة للعلاقات التي تضبط الممارسات الاستعماريّة في هذا البلد. في هذه الخطاطة، وبحسب مَنشأها في الإديولوجيا التي تغلّف مشروع دولة-القوميّة، نرى أنّ جسد الأرض/الجسد الجمعيّ/الجسد الفرديّ تبدو كثلاثية لا تنفكّ مُقدَّسة إلاّ إذا تهاوت جميعها سويّة. من هذا المنطلق بدأت بريطانيا، بفرعيها الرسميّ وذلك غير المباشر، أي الحركة الصهيونيّة، بمحاولات حثيثة لشراء جسد الأرض بهدف السيطرة على الجمع والفرد من أجل تفكيكهما، وإعادة كتابة الفضاء المحلّـيّ كفضاء استعماريّ استيطانيّ. هذه الخطاطة ما زالت هي السائدة لغاية يومنا هذا، وإنْ بتحويرات مختلفة، وذلك نتيجة لسياقات تاريخيّة مختلفة، ولحركات المقاومة الفلسطينيّة، كحالات للكتابة المضادّة للخطاطة الاستعماريّة. وإذا كان لا بدّ من هذه المقدّمة القصيرة لِمَوْضَعة العلاقات التي تنتج الآنيّ في سياق تاريخيّ، فإنّ الآنيّ يتميّز بكونه لحظة الجسد بمادّيّته الفرديّة ومَجازيّته الجمعيّة بكلّ ما يحمل هذا التميّز من معانٍ تراجيديّة وتحرّريّة للمجموع الفلسطينيّ، من جانب، ومعانٍ تكثّف ورطة المستعمِر من خلال لولبيّة العودة إلى البدء أي الأرض/الجماعة/الفرد، من جانب آخر.

كانت 1948 لحظة فقدان جسد الأرض وما تلاها من فقدان للجسد الجمعيّ وتشرُّد ذلك الفرديّ في أصقاع شتّى، وهي لحظة كثّفت ما سبقها من العلاقات إلى درجة أنّها أصبحت لحظة مؤسِّسة لما جاء بعدها من أحداث. فإذا كان بالإمكان أن يتطوّر الصراع الاستعماريّ في فلسطين الانتدابيّة في اتّجاهات مختلفة قبل 1948، جاءت هذه اللحظة لتحفر الخطاطة بالأجساد الثلاثة، الأرض والجمعيّ والفرديّ، والعلاقات في ما بينها ليجري توليدها بتكرار مأساويّ في لحظات احتدام الصراع بمستوياته المختلفة. لكن هذه المنظومة من العلاقات تخضع أيضًا لسياق تاريخيّ تعاقبيّ يحدّد بؤرة أو حلبة الصراع بالنسبة للثلاثيّة المقدّسة. فإذا قلنا إنّ جسد الأرض كان البؤرة الأساسية لغاية 1948، نرى أنّ الجسد الجمعيّ أصبح الحلبة الأساسيّة في الفترة التي تلتها وتأسّس في 1967، على الجانب الفلسطينيّ منه على الأقلّ، من خلال صعود التنظيمات الفلسطينيّة كتعبير عن هذا الجسد الجمعيّ وإرادته السياسيّة. الانزياح الذي تتوّج في أوسلو حوّل الجسد الفرديّ من موقعه الثانويّ إلى موقع البؤرة الأساسيّة، وما زلنا نعيش تجلّيات هذا التحوّل لغاية الآن. هذه العمليّات الأساسيّة التي كوّنت فضاء الصراع وإحداثيّاته المختلفة هي الخلفيّة التي نشأ في ظلها الاستشهاديّ الفلسطينيّ، وهي موضوعيّة إلى حدّ ما في علاقاتها مع إرادته الفرديّة كفاعل في التاريخ الذي يكوّنه. لننتقل الآن إلى تفاصيل وأدوات هذه المرحلة من الصراع .

منذ أواسط ستّينيّات القرن العشرين، نرى أنّ الكفاح المسلَّح أصبح الفعل الأساس لدى أغلب التنظيمات الفلسطينيّة، وذلك لأسباب عدّة ليس هذا الموضع المناسب للخوض فيها.[43] المهمّ لنا في هذا السياق هو محاولة رؤية العلاقة بين الكفاح المسلّح والعمليّات الاستشهاديّة كأطوار متتالية من أدوات المقاومة الفلسطينيّة. تراث الكفاح المسلَّح في الثقافة الفلسطينيّة ومفهوم الفدائيّ البطل ترسّخ وتجذّر على مدى العقود الأربعة الأخيرة بحيث لم يعد هنالك أدوات مقاومة منافسة لهذا الفعل. بالإضافة إلى ذلك، ولا سيّما على المستويات الشعبيّة، كان يرافق صعودَ نجم الكفاح المسلَّح خطابٌ ثقافيّ مسلَّح بالكفاح المسلَّح. يعني هذا أنّ العمل العسكريّ ضدّ المستعمِر هو أرقى أنواع الفعل المقاوِم. لم تكن هناك مقاومة لهذا النوع من المقاومة، ولم يُطرح السؤال، بالعلن على الأقلّ، حول القيمة شبه المطلقة للكفاح المسلَّح سوى كتاب يتيم للمفكّر السوريّ صادق جلال العظم[44] أُقْصِيَ مؤلِّفه من الدوائر الرسميّة لمنظّمة التحرير، وكتابات الفرنسيّ جان جينيه التي نُشرت بعد الاجتياح الإسرائيليّ للبنان.[45] وهكذا جَرَتْ مَوْضَعة أفق الكفاح المسلّح كقيمة عليا في الفضاء الفلسطينيّ. هذه القيميّة منعت الكثيرين من قراءة العلاقة بين الأداة، البندقيّة، القنبلة، المدفع إلخ، وبين الجسد الفلسطينيّ الذي يحملها ويستخدمها، بل نرى أنّه في أحيان كثيرة تَشابَكَ مفهوم الأداة ومفهوم الجسد وحتّى، أحيانًا، جرى توحيدهما بالخطاب الثقافيّ الوطنيّ الفلسطينيّ. وعليه لم يُطرح سؤال نقديّ حول تاريخ ممارسة الكفاح المسلَّح الذي غلب عليه استنفاد الذخيرة المرافق له استنفاد للجسد الذي يحمل ويستخدم هذه الذخيرة. بل على العكس، صعد الشهيد فوق ذخيرته وأدواته العسكريّة، والأهمّ أنّ الشهيد نفى مفهوم الجسد بادّعاء أنّ الجسد الفلسطينيّ الجمعيّ لن يعود، ولا يمكن له أن يعود إلاّ من خلال نفي جسد الفدائيّ الفلسطينيّ. هكذا أصبح لدينا مقدَّس مقابل اليوميّ، العاديّ، والأرضيّ. وكأنّ المأساة لا تتمّ إلا بقوافل القرابين المتدافعة لإرضاء الآلهة/الجماعة. تَرَسُّخ هذه الآليّات لم يدع مجالاً للتساؤل: لماذا لا يعود المقاتل الفلسطينيّ؟ هل يفكّر الفدائيّ الذي ينزل في دوريّة أو الذي يشارك في عمليّة عسكريّة بخطّ العودة؟ أي هل يمكنني أنا الفدائيّ الفلسطينيّ من الاستشهاد ألف مرّة دون أن أنفي جسدي، أي دون أن أموت؟ هذه الملاحظة تصبح أكثر حدّة عند انتباهنا إلى أنّ المصدر الأساسيّ المكوِّن للمقاومة الفلسطينيّة هو الإنسان وتنظيم علاقاته الاجتماعيّة بفعل جمعيّ، في هذه المرحلة من الصراع على الأقلّ. من هذا الرافد بتراث الكفاح المسلَّح، جاءت العمليّات الاستشهاديّة كأداة مقاومة. يعني هذا أنّ الفعل الاستشهاديّ هو تطوير وبَلْوَرة لنمط مترسّخ بالوعي الجمعيّ الفلسطينيّ الذي يحدّد إمكانيّات عمل الفرد. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما هي مميّزات الانزياح التي عجّلت، أو سارعت، أو دعت إلى استخدام وبلورة هذه الديناميكيّة التي توحّد بين مفهوم الجسد الفلسطينيّ ومفهوم أدواته العسكريّة المقاوِمة بشكل جدّ مكثَّف؟ بعبارة أخرى: كيف تَحوَّل الجسد من مستخدِم للذخيرة إلى ذخيرة بحدّ ذاته؟

قد يبدو الجسد بمادّيّته فضاء يسبِق العمليّات الاجتماعيّة وكأنّ المسرحيّة التاريخيّة تخطّ عليه قصّتها لكونه معطى مسبَقًا للعمليّة الاجتماعيّة التاريخيّة. ولكن الجسد لا يصاغ داخل هذه العمليّة ويصبح كذلك، أي جسدًا، إلاّ من خلال مَوْضَعَته في الفضاء الاجتماعيّ المحدّد.[46] من هذه المقولة يتّضح أيضًا أنّ التغييرات الاجتماعيّة التاريخيّة التي تعصف بالمجتمعات تُغيِّر موضعَ الجسد وتَمَفْصُلَه ، بمادّيّته ورمزيّته، في الفضاء الاجتماعيّ العامّ. في هذا السياق، تقول لنا جولي بتيت، بناءً على بحثها الميدانيّ في فلسطين، إنّ ضرب واعتقال الشباب الفلسطينيّين من قبل الجنود الإسرائيليّين، على الأقلّ بمعايير الانتفاضة الأولى، أصبحت طقوس عبور من مرحلة المراهقة إلى مرحلة الرجولة لدى هؤلاء الشباب خاصّة، ولدى المجتمع الفلسطينيّ عامّة. بالرغم من حصرها لهذه العمليّات داخل ثنائيّة الذكر/الأنثى، وهو خطاب إشكاليّ في الأدبيّات الغربيّة التي تتحدّث عن المجتمعات العربيّة الإسلاميّة، فالجسد أصبح -في رأيها- من أهمّ حلبات الصراع الفلسطينيّ الإسرائيليّ من حيث إنّه يؤدّي دورًا مهمًّا في عمليّات التكوين الاجتماعيّة نتيجة للاحتلال العسكريّ المباشر.[47] أمّا ليندا بيتشر، وبالاعتماد على مداخلات جاك لاكان، فتحاول فهم ممارسات الشهادة من خلال طقوسيّتها وسرديّتها وعمليّات الترميز المرافقة لها. والمداخلة الأساسيّة التي تبنيها تتمحور حول مفهوم “الحقيقيّ” the Real الذي طوّره لاكان، المفهوم الذي يشير إلى الحالة التي لا تكون فيها هناك منظومة دلالات تتوسّط بين الإنسان الفرد وطاقاته البشريّة الأولى، أي بحالته الما قبل اجتماعيّة. والحالة الاجتماعيّة، برأي لاكان، تكوّن أساس المأساة الإنسانيّة بكونها تفصل الإنسان عن ذاته من خلال الوسيط الدلاليّ.[48] تأخذ بيتشر بهذه المفاهيم لتقول إنّ الفلسطينيّ يحاول العبور، من خلال الطقوس والسرد والرمزيّة، إلى ذلك المكان، أي الحقيقيّ، الذي تنتهي به المأساة وتبدأ “الجنّة المفقودة”. بهذه العمليّات يتحول الفلسطينيّ إلى فاعل في الواقع المُعاش بالرغم من أنّه يفقد جسده، أو بالأحرى يصبح الجسد جسر العبور/العودة.[49] بيتشر، كما بتيت، تتحدّث عن انتفاضة 1987 والعمليّات الاجتماعيّة الأساسيّة التي عبّرت عن الجسد الجمعيّ كما تجلّت في طقوس المقاومة المختلفة التي جرى فيها استخدام الجسد الفرديّ جمعيًّا. وممّا لا شكّ فيه، وهذا ما يبرز من مقالة بيتشر، أنّ الشهادة هي حالة من البحث، بالمستوى الوجوديّ الفرديّ، والذي قد يتّفق أو يتناقض مع المعاني الجمعيّة التي تُنسب إلى هذه المنظومة من الطقوس. هذا النوع من الأبحاث يميل إلى التغاضي، أو إهمال، حركة الزمن وتواتر الأحداث ليفحص الحركة الاجتماعيّة في آنيّتها، وكأنّ هذه الأخيرة لحظة ثابتة لا تتأثّر بالتيّار الزمنيّ المتدفّق. فعمليّات المقاومة والبحث في تمحورها حول الجسد، كأداة وكفضاء اجتماعيّ، هي تراكم وانبثاق من العلاقات السابقة في سياق آنيّ. فالسؤال الذي يبقى شاخصًا، بالنسبة لنا، هو: كيف انبثق من هذا النمط من العلاقات بين الجمعيّ والفرديّ حالة الجسد الفرديّ بصورته الاستشهاديّة؟

إنّ انزياح التناقضات في الحالة الاستعماريّة الفلسطينيّة في أوائل العقد الأخير من القرن العشرين أدّى إلى شرخ أساسيّ في القيم والمعايير الضابطة للمجتمع الفلسطينيّ، أي الثوابت الوطنيّة الفلسطينيّة المتعارَف عليها، على نحوٍ لم يسبق له مثيل.[50] كان لهذا الشرخ عدّة تداعيات، ولكن ما يهمّنا في سياق العمليّات الاستشهاديّة جانبان من هذه التفاعلات الأساسيّة. الأول هو أنّ الصمغ القيميّ الذي كان يخلق التضامن المجتمعيّ الفلسطينيّ، كأيّ مجتمع آخر، بدأ بالذوبان. الشعور العامّ خلف كاريكاتوريّة كرنفال الاحتفال بتنفيذ المعاهدات كان نوعًا من الدخول إلى أرض غير معروفة، ولكن كان واضحًا أنّها تنسف المتعارَف عليه سابقًا. مع مرور الزمن واتّضاح تفاصيل العلاقات بين الفلسطينيّين والإسرائيليّين، أصبح الحيّز الغامض حيّزًا خانقًا، أي إنّ الأرض الجديدة هي أرض خراب لا أرض بناء. من هنا بدأت تتطوّر حالة من الاغتراب الجمعيّ، بالمعنى الدوركهايميّ وذلك الماركسيّ، عن الذات والقيم الجمعيّة التي أتى بها هذا الانزياح. دوركهايم تحدّث عن أنّ الاغتراب الاجتماعيّ social anomie يكون في حالة تفتّت كتلة القيم السائدة التي تكوّن البنية التحتيّة للتضامن الاجتماعيّ في مجتمع ما.[51] كما ذكرنا سابقًا، هذه الكتلة من القيم في السياق الفلسطينيّ هي مجموعة الثوابت الوطنيّة الفلسطينيّة. من اللافت للنظر أنّ دوركهايم يسوق أمثلة من حالات تاريخيّة مختلفة في المجتمعات الأوروبيّة التي مرّت بهذه الحالة، حيث كان العارض الأساسيّ لها فعل الانتحار الجمعيّ، أي إنّ أعدادًا كبيرة من الناس قامت بقتل أنفسها إمّا فرادى أو كجماعات من خلال طقوس ما. الإشكاليّة الأساسيّة في طرح دوركهايم تنبع من أنّه يأخذ الانتماء وتذويت القيم السائدة في مجتمع ما كحالة بداية من غير إثارة الأسئلة حولها. فالاغتراب الاجتماعيّ قائم حتّى عند (أو من الدقّة القول بسبب) وجود مجموعة من القيم تؤمن بها أغلب شرائح المجتمع. السؤال التحليليّ هو حول السياقات التي يتحوّل فيها الاغتراب من حالته الهامشيّة، أو المتنحّية، إلى تلك التي يكون فيها الاغتراب الاجتماعيّ هو الشعور السائد في المجتمع.

في ما يتعلّق بمفهوم ماركس حول الاغتراب، يمكننا القول إنّ هذه الثوابت كانت رأس مال رمزيًّا بالمستويين الفرديّ والجمعيّ.[52] العمل الُمنتِج، الذي هو امتداد للذات بمفهوم ماركس، فلسطينيًّا كان استثمار فعل المقاومة في السياسة لتحرير الإنسان والأرض. إلاّ أنّ ناتج هذا العمل جرى استلابه من الفلسطينيّ وتداوله بشكل يحصر الربح، المادّيّ والرمزيّ على السواء، في النخبة الموقعة على الاتّفاقيّات وحواشي هذه النخبة. معنى ذلك أنّ هنالك ملْكيّة خاصّة، أيضًا، في الرأسمال الرمزيّ الفلسطينيّ الذي يكون حالة استثنائيّة بمعنى وجود الدالّ، الوطن-الأرض وما تحتويه من دلالات

حول رأسمال مادّيّ، وغياب المدلول، السيادة على الأرض الفعليّة مفقودة. من هنا يمكننا القول إنّ حالة الانزياح جاءت باغتراب مزدوج، على الأقلّ، لدى غالبيّة المجتمع الفلسطينيّ.

الجانب الثاني المهمّ لنا من تداعيات الشرخ الأساسيّ الذي حدث عقب الانزياح هو خلخلة العلاقة الأساس بين إدراك الجسد الجمعيّ الفلسطينيّ لذاته كجزء من صنميّة الأرض الفلسطينيّة في الخطاب الوطنيّ. عمق هذه العلاقة في الوعي الجمعيّ أدّى إلى فهم/شعور أساسيّ بأنّ تقطيع الأرض هو تقطيع للجسد الجمعيّ بالضرورة. وعليه فإنّ مفهوم الأرض مقابل السلام دلاليًّا يعني إعاقة الجسد الجمعيّ الفلسطينيّ، بحيث يُطرح السؤال: هل يمكن لهذا الجسد أن يعيش بتقطيع كهذا؟ وممّا عمّق هذا الفهم/الشعور هو الممارسة الحياتيّة اليوميّة المتقطّعة تحت النظام الجديد لغالبيّة المجتمع الفلسطينيّ حيث عُزلت مجموعات فلسطينيّة مختلفة في أقفاص متنوّعة من حيث قوانين الحركة والسيادة. والأهمّ في هذا الخصوص أنّ هذه التحوّلات تطلّبت إعادة ترتيب وتركيب للذاكرة الجمعيّة، أي لتلك المفترقات الدلاليّة التي تكوّن مجمل الأنا الجمعيّة في تاريخها وتاريخيّتها المتخيَّلة والمادّيّة. من هنا من الممكن -بدايةً- تحليل سلسلة الأحداث التي تبدو كانفجارات غير منتظمة ولكن -إلى حدّ ما- مألوفة للعين الفلسطينيّة.

إنّ نمط الكفاح المسلَّح الذي ينفي الجسد وحالة الاغتراب الجمعيّ المزدوج وخلخلة العلاقة بين الجسد الجمعيّ والأرض، كلّ هذه العوامل تفاعلت بشكل مكثّف داخل المجتمع الفلسطينيّ لتنتج الفعل الاستشهاديّ الجماعيّ الفلسطينيّ، هذا من جانب. حالة الاستعمار التي يعيشها فلسطينيّو غزّة والضفّة الغربيّة خلقت عاملاً آخر سارع لمحورة الصراع حول وجود أو عدم وجود الجسد الجمعيّ في حالته الفرديّة، أي الجسد الفرد، الفلسطينيّ. إنّ ممارسة التصفية الجسديّة الجمعيّة هي سِمَة أساسيّة مكوِّنة للعقل الاحتلاليّ الإسرائيليّ الذي يؤدلج الاستعمار كصراع حول وجود أو عدم وجود اليهود على وجه البسيطة. وبناءً على ذلك، تقوم مؤسّسات الاحتلال بعمليّة منظّمة ودؤوبة ترمي إلى قلع الجسد الجمعيّ الفلسطينيّ وتصفية وجوده في فلسطين. هذا الاستهداف المباشر للجسد الجمعيّ خلق لدى الفلسطينيّين، في حالة الانزياح، شعورًا عامًّا أساسيًّا بكونهم عراة أمام المدفع الإسرائيليّ. تفاعَلَ هذا العامل المكوّن مع المحاور الثلاثة الأخرى بحيث عجّل وكثّف حدّة الشرخ الأساسيّ المتكوّن. هذه الحدّة وهذه الكثافة صقلتا الطقس الاستشهاديّ الجماعيّ وحوّلتاه إلى مشهد ثقافيّ مميّز يجمع بين الاغتراب والجسد والمقاومة المسلّحة في سياق استعماريّ استيطانيّ.[53]

..

5.2 حكوميّة المنظّمات غير الحكوميّة

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة توزيع مَلاحق مختلفة مع جريدة “الأيّام” اليوميّة التي تصدر في رام الله. وما يميّز أغلب هذه الملاحق أنّها تصدر عن منظّمات غير حكوميّة محلّـيّة، وهي بهذا تحاول الوصول إلى جمهور قرّاء أوسع وأكثر تعدّديّة بعد أن كانت منشوراتها، غالبًا، تأتي على شكل كتب أو كتيّبات، حيث إنّ قرّاء هذه الأخيرة أقلّ عددًا وأكثر تجانسًا كفئة اجتماعيّة من حيث علاقاتها بما يمكن تسميته بالحيّز العامّ الفلسطينيّ. وبعد الكتاب والصحيفة، نتوقّع أن تدخل هذه المنظّمات حيّز الإعلام الجماهيريّ المرئيّ والمسموع على نحوٍ مكثَّف أكثر.[54] هذا التطوّر الأخير هو جزء من عمليّة أوسع وأعمق تحاول من خلالها المنظّمات غير الحكوميّة تثبيت شبكة اتّصالات على نطاق جماهيريّ واسع يصل إلى معظم شرائح المجتمع الفلسطينيّ المختلفة. هذه التطوّرات في عمل ونشاطات واتّساع رقعة نفوذ المنظّمات غير الحكوميّة يستدعي وقفة تحليلية عميقة وغير مهادنة لفهم ما يجري في هذا الجانب من المجتمع الفلسطينيّ.[55] المنظّمات غير الحكوميّة شاعت بأعداد هائلة، نسبة إلى عدد السكّان في المجتمع الفلسطينيّ، منذ توقيع اتّفاق أوسلو، إذ يجري الحديث مؤخَّرًا عن عدّة آلاف من هذه المنظّمات العاملة في الضفّة وغزّة ولدى فلسطينيّي 48. اللافت للنظر أنّ هذا الانتشار رافقه نمط محدَّد من المَأْسَسَة والتنظيم يكاد يشابه الوزارات في دولة مستقلّة ذات كيان سياسيّ واضح. المشترَك بين هذه المنظّمات أنّها- من جهة- بدأت بمنافسة التنظيمات الفلسطينيّة الوطنيّة والإسلاميّة من حيث تقديمها للخدمات الاجتماعيّة، واعتبارها سوق عمل للجامعيّين/ات، من جهة أخرى. يصبح السؤال، إذًا، كيف يمكننا أن نفهم، نقديًّا، موقع هذه المنظّمات داخل المجتمع الفلسطينيّ في سياق التحوّلات والأحداث التي اصطلحنا على تسميتها بالانزياح؟ وما هي المقولة الاجتماعيّة والسياسيّة التي تحملها هذه المنظّمات؟

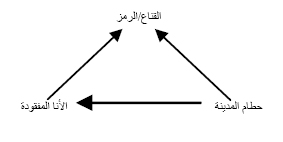

تدّعي هذه المنظّمات –في أساس ما تدّعيه- أنّ الفرد والجماعة الفلسطينيّين بحاجة، على الأقلّ، إلى تغيير مفاهيمهم حول أنفسهم كأفراد وكجماعة بشريّة. يبدأ هذا الخطاب بتلك المنظّمات التي تُعنى بشؤون المرأة، ولا تنتهي عند تلك التي تُعنى بالديموقراطيّة. التغيير (وهذا هو المهمّ) لا يجري حسب أهواء الفلسطينيّ، وإنّما بمعايير خطاب واضح وصريح، من الممكن تسميته الليبراليّ الجديد المشوَّه. الشقّ الأوّل من التسمية لأنّه يُدعى بهذا الاسم في موطن صناعته؛ والشقّ الثاني، أي المشوّه، لأنّه يأتينا على كنف الدولارات، وتلك تصبغه بلونها، أي إنّه طبعة تختلف عن الأصل، بحيث تصبح فارغة من المضمون في سياقنا الفلسطينيّ. يبدأ هذا الخطاب بتقسيم الذات الفلسطينيّة إلى شرائح مَرَضِيَّة لا تلائم العصر وتطوُّر العلم الحديث، ومن ثَمّ تخلق علاجات تستقيها من الليبراليّة الجديدة المستوردة. كلّ شريحة داخل الذات الفرديّة، أو الجمعيّة، بحاجة إلى تخصّص، وعليه تنشأ المنظّمات وتنتشر بسرعة أخّاذة. ما يهمّنا هنا هو كيفيّة تقسيم الذات إلى شرائح؟ بعبارة أخرى: ما هو مفهوم الذات والفرد، وكيف يُستخلَص من الليبراليّ الجديد المشوّه؟

إنّ الفرد الذي يجري تسويقه وتوزيعه، رمزّيًا، بهذه المنظّمات هو نسخة من مفهوم الفرد المُعَرّف كمدنيّ. وخطاب المجتمع المدنيّ تكوّن من خلال صراعات القوى الاجتماعيّة المختلفة مع النخب الحاكمة في دول أوروبيّة ذات كيان سياسيّ مستقلّ نسبيًّا. الشكل الحاليّ من هذا الخطاب عمره يربو على القرنين على الأقلّ. في السياق الفلسطينيّ في فترة ما بعد الانزياح، لم يُستحضَر هذا النموذج من العلاقات بين الفرد والمجتمع من قَبيل المصادفة، أو الرؤيا الفكريّة المحدّدة. إنّما نرى من خلال هذه الممارسات أنّ المركز الأوروبيّ الأمريكيّ يحاول أن يعيد صياغة العلاقات بين الفرد الفلسطينيّ والجماعة الفلسطينيّة باتّجاه جِدّ محدّد. بل ثمّة ما هو أكثر من ذلك: إنّ الاستثمار غير العاديّ المادّيّ والمعنويّ الغربيّ بهذه المنظّمات يثير عدّة تساؤلات ومساءلات من الضروريّ محاولة الإجابة عليها.

هنالك عدّة مداخلات نظريّة حول العلاقات المتشابكة بين المحلّيّ والعالميّ المُعَوْلَم. ويبدو أنّ مداخلة هاردت ونجري هي الأكثر شموليّة ودقّة من حيث إنّهما يحاولان رؤية الوحدة (أو الإمبراطوريّة -كما يسميّانها) الأعم في صعودها للسيطرة على الاقتصاديّ والاجتماعيّ والثقافيّ، والميكانزمات التي تستخدمها هذه الوحدة لصياغة المحلّـيّ من خلال العالميّ. فهذه الإمبراطوريّة تمتلك مقدارًا هائلاً ومتنوّعًا من الأسلحة الفتّاكة، ولكنّها -في المعتاد- تبدأ بالأدوات الأخلاقيّة لإخضاع أعدائها.

ما نسمّيه التدخّل intervention الأخلاقيّ يمارَس من خلال عدّة أجهزة، مثل الأخبار التي تُبثّ بوسائل الاتّصال الجماهيريّة والمنظّمات الدينيّة، ولكن قد تكون بعض المنظّمات غير الحكوميّة هي الأهمّ، وذلك لكونها لا تدار مباشرة من قِبل الحكومات؛ وبهذا تدّعي أنّها تعمل انطلاقًا من أرضيّة أخلاقيّة وقيميّة.[56]

إذًا، المنظّمات غير الحكوميّة) أو بعضها على الأقلّ) هي عبارة عن أسلحة في ترسانة الإمبراطوريّة تُستخدَم تحت غطاء من الأخلاقيّة للتدخّل في الصراعات المحلّـيّة والتي، من منظور المركز الإمبراطوريّ، يجب أن تحسم باتّجاه معيّن. أمّا في ما يتعلّق بكيفيّة عملها، فيقول المؤلّفان :

هذه المنظّمات غير الحكوميّة تشنّ “حروبًا عادلة” من غير أسلحة ومن غير عنف وبلا حدود؛ على نحوِ ما كان عليه الدومنكيانيّون في العصر الوسيط المتأخّر، واليسوعيّون في بداية الحداثة. هذه المجموعات تطمح إلى تشخيص الاحتياجات الإنسانيّة العامّة، وأن تدافع عن حقوق الإنسان. أعضاؤها، من خلال لغتهم وفعلهم، بدايةً، يعرّفون النقص كعدوّ (آملين بذلك منع أضرار جسيمة) ومن ثَمّ يعرّفون العدوّ كخطيئة.[57]

ممّا لا شكّ فيه أنّ الولايات المتّحدة ربحت المعركة السياسيّة في البلدان العربيّة، على الأقلّ في هذه المرحلة، ولكنّها لم تكسب الجولة حول الثقافة. إذ بعكس الأبعاد المكوِّنة للسياسة، الثقافة العربيّة الإسلامية ذات أبعاد تاريخيّة متجذّرة في الوعي الجمعيّ ليس من السهل محوها بأمر مخابراتيّ/سياسيّ من هذا النوع أو ذاك. إنّ الحسّ العدائيّ تجاه الغرب الأمريكيّ يتناتج مع كلّ فعل تقوم به الولايات المتّحدة تجاه العالم العربيّ الإسلاميّ. خطاب المنظّمات غير الحكوميّة عامّة هو جزء من المعركة الأخلاقيّة التي تشنّها أوروبا وأمريكا تجاه المجتمعات العربيّة الإسلاميّة بغية تطويعها وتثبيت تبعيّتها السياسيّة وإلحاق الثقافيّة بها. من هذا المنطلق، إنّ لحظة الانزياح كلحظة اغتراب اجتماعيّ مزدوج كانت مثاليّة لدخول هذه المنظّمات إلى تلك المنطقة من الفضاء الاجتماعيّ الفلسطينيّ، في سبيل إعادة إنتاج الفرد ومفهومه عن ذاته ومجتمعه باتّجاه معيّن. وبالتحديد على الفلسطينيّ أن يكون عقلانيًّا، متسامحًا، متنوّرًا، متحاورًا، يحبّ السلام، غير عنيف، بحيث تؤدّي هذه الصفات إلى خلق جوّ من حلّ الصراع الاستعماريّ بشكل سلميّ، ولكنّه يُبقي علاقات التبعيّة مع الغرب والسيطرة لإسرائيل. إنّ استخدام هذا الشكل من المؤسّسات لتمرير هذه الأفكار والقيم لم يأتِ من فراغ، إذ إنّ التشابه الدلاليّ الوظائفيّ بين التنظيمات الفلسطينيّة المقاوِمة والمنظّمات غير الحكوميّة لا يبقي مجالاً للشكّ حول أهداف

تمويلها، وتثبيت حضورها في المشهد الثقافيّ الفلسطينيّ. وكما رأينا من مثال العمليّات الاستشهاديّة، حيث تفاعل الاغتراب مع نمط الكفاح المسلّح كجزء من التراث الثقافيّ الفلسطينيّ، نرى أنّ حالة الاغتراب تفاعلت مع أشكال الفعل الجمعيّ المنظّم التي هي جزء من الإرث الثقافيّ الفلسطينيّ لتنتج منظّمات غير حكوميّة لها صفة الشرعيّة رغم أنّها غير ساذجة بتاتًا.[58]

إذا كانت مداخلات هاردت ونجري تحيل المنظّمات غير الحكوميّة إلى موقعها داخل النظام الإمبراطوريّ الجديد، نرى أنّ بعض الكتابات الأكاديميّة الأخرى تحاول فحص آليّات عمل هذه المنظّمات من أجل تحسين أدائها ومَوْضَعتها داخل العمليّات السياسيّة الأعمّ بحيث تصبح رافعة لتحقيق الأهداف السياسيّة المنشودة للإمبراطوريّة. وفي سياق هذا المقال، تفيدنا هذه الدراسات ابتغاءَ فهم منطق وآليّات عمل هذه المنظّمات على نحوٍ تفصيليّ، لا سيّما في السياق الفلسطينيّ. كتاب رِكس براينن “اقتصاد سياسيّ بكلّ معنى الكلمة: بناء السلام والمساعدات

الخارجيّة في الضفّة الغربيّة وغزّة”[59] هو مثال على هذا النوع من الكتابات الأكاديميّة، حيث يدّعي الكاتب أنّ حلّ الصراع الفلسطينيّ الإسرائيليّ مرهون بالمساعدات الخارجيّة التي يُتبرَّع بها للفلسطينيّين عن طريق السلطة الوطنيّة والمنظّمات غير الحكوميّة المحلّـيّة والعالميّة .وأغلب المجهود في هذا الكتاب موجَّه لفحص الطرق الأكثر نجاعة وفاعليّة للتوفيق بين المتبرّعين والمتلقّين، والأقطاب السياسيّة المختلفة التي تتّخذ القرارات المتعلّقة بحلّ الصراع .اللافت للنظر في مداخلة براينن أنّه يأخذ البعد الإديولوجيّ للتبرّع والتلقّي كمعطى موضوعيّ يجب أخذه بعين الاعتبار للتغلّب على الصعوبات التي يثيرها، وهو بهذا لا يدحض مداخلات نقديّة من أمثال التي يضعها هاردت ونجري، بل يثبتها في إطار مختلف كـَ “شرّ لا بدّ منه”.

الحالة الفلسطينيّة تكشف المعطى المتوقّع أنّ الحصول على التبرّعات هو نتيجة للمصالح السياسيّة والإستراتيجيّة والاقتصاديّة. وهي تُبرز، أيضًا، أهمّـيّة المواقف الإديولوجيّة الأعمّ للحكومات المانحة ومجتمعاتها تجاه المساعدة. وكنتيجة لذلك، هنالك تفاوت في مدى “كرَم” الأعضاء المختلفين بالمجتمع الدوليّ.[60]

هذا الموقف التحليليّ يرسّخ علاقات القوى بين التبرّع والتلقّي ويُؤسّس لها تحت ستار العلْميّة .في هذا الإطار، الهدف المنشود هو الحصول على التبرّعات واستخدامها استخدامًا عقلانيًّا مؤسّساتيًّا يزيد من تبعيّة المتلقّي للمتبرّع. من هنا يتبيّن لنا مدى دقّة المقولة التي مُفادُها أنّ المنظّمات غير الحكوميّة هي جزء من الترسانة “العسكريّة” للمركز، والتي من خلالها يكرّس سيطرته على المحيط بمنطق أخلاقيّ عنيف.

في الجانب الآخر، أي المتلقّي الفلسطينيّ، من معادلة الأخلاقيّ العنيف نرى أنّ سلوك النخبة التي تقود المنظّمات غير الحكوميّة يتميّز ، على الأقلّ، بنوع من الانفصام بين المحلّـيّ المتلقّي والعالميّ المتبرِّع. فهذه النخبة، كوسيط بين الاثنين، علاقاتها مع المحلّـيّ تتميّز بكونها أبويّة تعرف مصالح المجتمع، وتميّز بين الصحّيّ والمَرَضيّ، وتعرّف ما يجب علاجه وتقيم المؤسّسات اللازمة لذلك، ومن جانب آخر هي “تتاجر” بكون هذه الجماهير ضحيّة واقع سياسيّ يجب احتواؤها، وإلاّ انفجرت وزعزعت النظام القطْريّ والعالميّ، وهذا ما لا تريده الإمبراطوريّة. ففي الانتقال من حالة الحرب إلى حالة السلم، كما يسمّيها براينن، لا بدّ من احتواء الضحيّة من خلال علاجها من “أمراضها” وتحويلها (أي ترويضها) إلى حالة التبعيّة الصحّـيّة. هنا يكمن الدور المهمّ الذي يقوم به الوسيط من خلال حكوميّته المحلّـيّة وغير حكوميّته العالميّة. وكما بيّنّا سابقًا، إنّ حالة الانزياح كانت السياقَ الأمثلَ لصعود وسيادة النخبة الفلسطينيّة التي تقوم بهذا الدور.

..

5.3 جماعيّة السيرة الذاتيّة

الأدب والفنّ يلعبان مع الواقع، وبه، بمستوياته المختلفة، بكثافة تحويليّة. من هنا، ليس من الغريب أنّ الأدب الفلسطينيّ حايث بأشكال عدّةٍ الفعلَ السياسيّ الفلسطينيّ حتّى إنّ البعض يرى بهذا الأدب فعلاً سياسيًّا من نوع آخر، أو -توخّيًا للدقة- تحقيقًا للأنا الوطنيّة الفلسطينيّة. وهذا فعل إديولوجيّ بامتياز، حيث يصبح التعبير الفنّيّ تحقيقًا لا مُساءَلةً وتعريةً للسائد. ولكن السؤال البحثيّ، من وجهة نظر اجتماعيّة الأدب على الأقلّ، يبقى الآتي: كيف تتناتج أشكال تعبيريّة أدبيّة جماليّة معيّنة، عبر تراكمها التاريخيّ، من بنى اجتماعيّة محدّدة بحيث تكون الأولى فاعلة في الثانية؟

من هذا السؤال ننتقل إلى الموقع الثالث في الثقافة الفلسطينيّة الذي من الممكن ملاحظة تجلّيات الانزياح فيه، أي الأدب بأشكاله المختلفة. من الملاحظ أنّ الكثير من الشعر والقصّة وبعض الروايات، في الفترة التي نبحث فيها، أخذت منحى البحث عن الذات بين ثنايا الماضي والحاضر على السواء، حيث الأنا تُفرش لها مساحات جديدة لم نَعتَدْ عليها من قبل بهذا الشكل من الوضوح التعبيريّ والثقة في تناول موضوع يتمركز حول الذات الفرديّة التي تبدو وكأنّها تُزاحِم الذاتَ الجمعيّة. في هذا السياق، المحدّد بين الواقع والذات والأدب، يحاول صبري حافظ أن يُمَوْضع السيرة الذاتيّة عامّة، والعربيّة خاصّة، بآليّات بناء وانبناء الهُويّة والموقع.[61]

لكن ما أودّ التأكيد عليه، بعيدًا عن إشكاليّات التجنيس ومدى دقّة السيرة ومصداقيّتها، هو أنّ السيرة الذاتيّة من أكثر أجناس الأدب الحديث انشغالاً بقضايا الهُويّة والموقع. فانشغالها بالهُويّة لا يقتصر على تناولها للهُويّة الفرديّة التي ينطلق منها المشروع السير ذاتيّ نفسه، ولكنّه يتجاوزها إلى الهُويّة القوميّة، أو الوطنيّة، عامّة. كما أنّ اهتمامها بالموقع لا يقتصر على المكان الذي تعيش فيه الذات وتتعامل معه ولا على الفضاء الأوسع وهو الوطن، أو الأشمل، وهو العالم الذي قد تتحرّك فيه الذات وتتجوّل في فيافيه، وإنّما يتناول الموقعَ من حيث دلالاته المتراكبة: موقع الذات في المجتمع ومكانتها فيه، وموقع الفرد من الجماعة التي يعيش فيها ومكانته عندها والموقع باعتباره جغرافيا الذات والعالَم معًا.[62]

هذا التشابك والتراكب بين المستويات المختلفة من الهُويّة والموقع هو صيرورة متدفّقة تتفاعل مع الإستراتيجيات النصّيّة لكتابة السيرة الذاتيّة. شكْل هذا التفاعل يتغيّر ويتمايز في مراحل وأزمنة مختلفة بحيث يصوغه الواقعُ، ويصوغ هو نفسُهُ الواقعَ والذاتَ والأدبَ. من هذا الفهم الأوّليّ للسيرة الذاتيّة وموضعها داخل الهُويّة والموقع، نسأل حول الإستراتيجيات النصّـيّة للسيرة الذاتيّة في لحظة الانزياح التي ما زالت تغلِّف وتُوجِد “الفلسطينيَّ” ؟

لقد كانت سيرة جبرا إبراهيم جبرا ” البئر الأولى”، وبعدها بسنوات “شارع الأميرات”، السيرة الذاتيّة اليتيمة، كنوع أدبيّ، مع أنّ السير الذاتيّة المنشورة من قبل الفلسطينيّين كثيرة، في المشهد الأدبيّ الفلسطينيّ. جبرا كان يكتب سيرة جمعيّة من خلال بوتقة الأنا، حيث نراه وثلاثة ملايين فلسطينيّ يقطعون الطريق بين بيت لحم والقدس، ومن ثَمّ يتجوّلون في شوارع وحواري بغداد ليغازلوا أميراتها محاكين وليد مسعود الذكر الأسطورة. ويرى صبري حافظ هذه السّيَر كحالةِ مساءَلة للذات بعد، ومن خلال، مشروع التحرر القوميّ العربيّ حيث يقول :

أمّا المرحلة الثانية من مسار هذه الذات فهي مرحلة طرح الأسئلة أو ما يمكن دعوته بالذات المتسائلة questioning self أو المترعة بالشكوك. وقد رافقت هذه على الصعيد الحضاريّ والسياسيّ مرحلة الاستقلال وما سبقها من سنوات الاستقطاب الاجتماعيّ بين مختلف شرائح المجتمع وطبقات… وبدأ البحث عن الذات القوميّة أو تحديد هُويّتها يأخذ مسارًا آخر بعيدًا عن هذه الثنائيّة التبسيطيّة للتناقض بين “الأنا” القوميّة وَ “الآخر” الأجنبيّ لأنّ قطاعًا كبيرًا من هذه “الأنا” القديمة أصبح هو “الآخر” بالنسبة لقطاع مغاير، وهكذا.[63]

من الممكن القول إنّ هذا الشكل لكتابة الذات ميّز- إلى حدّ بعيد- أغلب الإنتاجات الأدبيّة الفلسطينيّة في ظلّ مظلّة المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ وتحتها، حيث إنّ مأساويّة النكبة وما تلاها من أحداث لا تقلّ في مأساويّتها عن الحدث المكوّن، أفْضَت إلى مساءَلة أساسيّة، قلّ أن نراها في فترة الاستعمار البريطانيّ، حول الذات المهزومة والتي تبغي التحرّر في ذات اللحظة. هذا الشكل من كتابة الذات، بتحويراته المختلفة والمتباينة حسب اختلاف الهُويّة والموقع داخل المجتمع الفلسطينيّ، كوَّنَ الإرثَ الذي بدأ بالتحوّل مع احتدام حالة الانزياح التي برزت منذ أوائل العَقد الأخير من القرن العشرين. من أبرز ما كُتِب حول الذات، مؤخَّرًا، بعضُ النصوص التي كتبها حسين البرغوثي؛ وكلّها حملت التعريف “سيرة”. ففي عام 2001، صدر “الضوء الأزرق”، وكذلك قامت مجلّة الكرمل بنشر “سأكون بين اللوز” على امتداد ثلاثة أعداد.[64] ولكي نفهم على نحوٍ دقيقٍ موقعَ هذه الكتابات من أعمال البرغوثي الشعريّة والنثريّة عامّة، وتَمَفْصُلَها مع وفي التحوّلات التي جرت في المجتمع الفلسطينيّ، سأقف للحظة مع مشروع البرغوثي الأدبيّ والفكريّ وذلك لتميُّزه في المشهد الثقافيّ الفلسطينيّ .

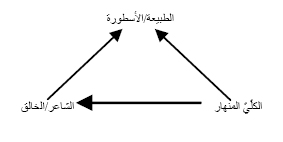

أصوات النشيد المختلفة لدى حسين البرغوثي آتية ممّا قبل السياسيّ، أي الأسطوريّ، لتتجاوز إلى الما وراء، أي لتعبر حاجز السياسيّ في محاولة منها لتدرك ما هو أشمل وأعمق. المقولة هي أنّه هناك، بعيدًا، في غياهب الزمن الماضي، تكوّن عقل ما، هو الأساس المُؤسِّس لما تلاه، من الممكن استخراجه في حالات من الوعي المختلف. وفي زمن، الزمن الوطنيّ ، ساد فيه السياسيّ على سائر مناحي الحياة، تصبح هذه المقولة والمشروع الذي بُنيَ حولها حالة نفي للسياسيّ السائد. يقول البرغوثي في شبه مقدمّة منهجيّة لبحث/أسطورة كتبه عن الذهنيّة التي حكمت العرب قبل مجيء الإسلام :

ليس هذا “بحثًا” فيه أحفظ شيئًا وتغيب عنّي أشياء، بل حدوس، وتخيّلات، وشطحات، أيضًا، ورغم ذلك مزروعة بالتاريخ الفعليّ. غايتي سبر طريقة التفكير، والإدراك، الذهنيّة الجاهليّة ذاتها، سحرها، ومعتقداتها، وكيف كانت ترى ما ترى. فأحلم التاريخ أكثر ممّا أتبعه، وأتبعه أكثر مما أخونه، وأحاول القبض على حلم وثنيّ لم يعد موجودًا وأركّز على معلّقة امرئ القيس تحديدًا وأربط بين معلومات متناثرة لم يربط بينها أحد حتّى الآن، كي تبزغ صورة مذهلة لعبقريّة قديمة لم تزل أكثر من معاصرة، لمن يتأمّلها جيّدًا.[65]

في هذه الحالة، من البحث عن الأوّليّ، يصبح الشعر/البحث/الأسطورة ثلاثة أنواع أدبيّة استخدمها البرغوثي في مشروعه، حركة وعي باحثة تركض بين الصورة الفنّـيّة، والجماليّ، وذلك العقل الذي أنتجها ولكنّه، العقل، الكامن، الراكن في ما خلف العاديّ المستبدّ، أو ما سمّاه البرغوثي ثرثرة السطح مقابل العمق.[66] هكذا نرى أنّ البحث الدؤوب هذا خلف نقاوة الجماليّ هو بالأساس محاولة لسبر غور المنظومة الأمّ الحاضرة الغائبة بذات اللحظة. “الضوء الأزرق” يبني توتّرًا بين التاريخيّ والأسطوريّ، بين زمن الحداثة المتدفّق من خلال ممارسة الفعل في الحياتيّ اليوميّ، أو (إذا شئت) الأرضيّ، وبين ذلك الزمن الملحميّ المطلق الذي صيغ مرّة واحدة من قبل الأبطال الأجداد، وبقي أزل الدهر يسخر من أبنائه العاديّين. وبالرغم من تاريخ إصدار الكتاب، يبدو أنّه كُتِب في زمن آخر غير زمن الانزياح الذي نتحدّث عنه. ففي هذه السيرة يقف البرغوثي، مُطمئنًّا إلى ذاته المتسائلة عن العقل الأوّل، بين التاريخ والأسطورة دون أن يرمش له الحدس. أمّا في “سأكون بين اللوز”، فتأخذنا السيرة إلى حالة مأزومة من البحث عن الذات/العقل.[67] وبرأيي هي كتابة لحالة الانزياح التي نحاول أن نوضّح ملامحها في هذه المداخلة. ما الذي يجري بين اللوز لأكون فيه؟ بين اللوز تقبع تلك الأنا التي لن يكونها الآخر، حيث يستحضر البرغوثي موفاز/المستعمرة/النيون كصورة للآخَر المطلق. أنا، الفلسطينيّ، روح الطبيعة التي تتجلّى بعمليّة الإنشاد، أي خارج الزمن بمعناه الحداثيّ، والآخر غريب عنّي، عن الطبيعة. فعليه سأبقى، سأكون، والآخر بالضرورة زائلٌ لكونه من معدن آخر لا يمتّ بصلة للمعدن الأصل في هذه البلاد. وهذه هي الأسطورة بأل التعريف، أي الخروج من الزمن إلى ما فوقه لتعريف شكل وحدود نشأة الأنا في فضاء المطلق البطوليّ.

هذا [السرطان، الموت] ما أرجعني إلى الريف، إلى جمال سبق وخنته، رجعة غير مُحْكَمة الحبكة. كنت أخطّط للعودة من زمن. فزرت جبال طفولتي، ليلاً. كان القمر كاملاً، والصمت شاملاً، بين خرائب دير قديم ومهدَّم، في قمّة جبل بعيد عن القرية. وقفت هناك أتأمّل البدايات والنهايات. فجأة حدث شيء غريب فعلاً. سمعت صوتًا يشبه بالضبط بكاء طفل صغير، يأتي من جنائن التين والزيتون المقمرة، وقف شعر رأسي من الذهول، وحدّقت في تفاصيل الظلال، والصخور البيضاء، ولم أرَ أحدًا، بدا الصوت وكأنّه يأتي من كائن لا يرى في هذا البَرّ الواسع.[68]

هذا الشكل من البناء الأسطوريّ حول العلاقة بين الإنسان والطبيعة والعودة إلى البدء من خلال الصوت الذي يأتي من الطبيعة مألوف في الأساطير التوحيديّة، وفي تلك التي تنادي بتعدّد الآلهة، على السواء. ولكن اللافت للنظر هو كيفيّة تطوير البرغوثي هذا الشكل.

لـمّا رجعت إلى بيتنا سألت خالاً لي، أكبر سنًّا منّي، وذاكرة، عن الصوت قال: “هذا صوت حيوان صغير يدعى الـ”غريريا”. كانوا قديمًا يطاردونه بكلاب الصيد والبنادق، ولحمه لذيذ، والآن انقرض تمامًا. ربّما إنّك سمعت صوت آخر غريريا في هذه الجبال!”. قلت لنفسي: لا، رأيت غريريات أخرى كثيرة في مستشفى رام الله، كنّ يلدن ويولدن في الطابق العلويّ، فوق، أو يحفظن في ثلاّجة الموتى تحت، لكن رأيتهنّ…[69]

يعيد بهذا البرغوثي صياغة الذاكرة التي تفصل بين الأنا والطبيعة، حيث يصبح الجمعيّ الفلسطينيّ المتوالد هو هو صوت/روح الطبيعة. وفي سياق العلاقة مع الآخر تلفظ هذه الروحُ المُستعمِرَ من خلال إدخاله في حيّزها ووَفق قوانينها.